アホ「卵は1日1個まで」

▼ページ最下部

※省略されてます すべて表示...

筋トレするなら8個くらいは最低いっときたいな

昔は卵の採りすぎはコレステロールが高くなるから1日1個までって言われたようだが、

動物性たんぱく質となると、摂取するなら朝、または昼食までにした方が良い。

年齢とともに腎機能が加齢で落ちるので、夕食で摂取すると老廃物がたまりやすくなり

腎臓病になる恐れがあるから。

だから卵も肉も、中高年は日中のうちしか口にしてはいけないってことね。

動物性たんぱく質となると、摂取するなら朝、または昼食までにした方が良い。

年齢とともに腎機能が加齢で落ちるので、夕食で摂取すると老廃物がたまりやすくなり

腎臓病になる恐れがあるから。

だから卵も肉も、中高年は日中のうちしか口にしてはいけないってことね。

●蛋白質の補給は昼よりも夜

●蛋白質の補給は昼よりも夜 いずれにしても、卵だけで蛋白質を補給するのは現実的に難しい。

余程卵が好きな人でも、なかなか10個以上も食べられない。

従って、なるべく卵を食べるようにしながら、足りない分は他の食品から

補うことになる。

100点満点の良質蛋白質は卵とシジミだけだが、肉や魚にも蛋白質は

含まれている。

その中から、出来るだけプロテインスコアの高い物を組み合わせて、

体重の1/1000の蛋白質を確保すれば良い。

プロテインスコアを見れば、いかに「大豆万能主義」が無意味かが分かる。

プロテインスコア56の大豆よりも優秀な蛋白質は他にいくらでもある。

もちろん、たとえば10グラムの蛋白質を摂取する為に必要な量は

食品によってまちまちなので、プロテインスコアだけで単純に優劣を

比較することは出来ない。

含有量が問題で、例えば、同じプロテインスコア73のエビと米飯でも、

そこから同じだけ蛋白質を摂ろうと思えば、米飯はエビの7倍以上の量が

必要になる。

プロテインスコアと必要量の兼ね合いを考えないと、

カロリーオーバーになる恐れがある。

その点に留意しながら、蛋白質の摂り方を自分なりに工夫してほしい。

また、最近は夕食を軽めにして朝食や昼食をしっかり食べる人が増えている。

また、最近は夕食を軽めにして朝食や昼食をしっかり食べる人が増えている。 夜は昼間ほど体を動かさないので、夕食で沢山食べるとカロリーが消費されず、

太る原因になるということだろう。

確かに、エネルギー消費量は夜よりも昼のほうが多い。

しかし、蛋白質の有効活用を考えた場合には、こうした食生活は好ましくない。

蛋白質は、夜寝ている間に多く使われるからである。

人間の成長ホルモンは、睡眠中に出る。

そういう意味で、「寝る子は育つ」という言葉は真理を衝(つ)いている。

この成長ホルモンは、子供だけでなく大人にも出る。

子供の場合は文字通り体を成長させる為に使われるが、大人の場合は、

傷んだ組織を修復する為に使われる。

どちらの場合も当然、材料として蛋白質が必要になる。

夕食で十分に蛋白質を摂っていないと、成長や修復といった作業が

はかどらない。

昔から人間は、夜に御馳走を食べる習慣を続けてきたが、

これは栄養学的に見ても合理的な選択だったのである。

従って、もしカロリーコントロールの為に夕食を軽くするとしても、

蛋白質の質と量は落とすべきではない。

カロリーと一緒に蛋白質までカットしてしまったのでは、

自ら病気を招いているようなものである。

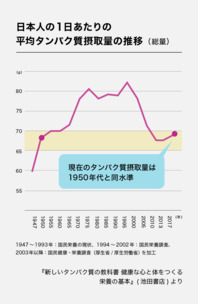

ずいぶん前から、日本は「飽食の時代」に入ったと言われているが、

摂り過ぎているのはカロリーだけである。

蛋白質のほうはむしろ不足しているということを、

肝に銘じてもらいたい。

『腎機能が低下した高齢者では、タンパク質摂取が腎保護? 日本人対象縦断研究からの知見』

https://sndj-web.jp/news/001886.ph...

「腎疾患患者には低タンパク食」という医学・栄養学の長年の常識が近年、

変化しつつある。

この変化を支持する新たな知見が、日本人高齢者を対象とする縦断研究の

結果として報告された。

タンパク質摂取量と腎機能低下速度との間に関連がなく、

さらにベースライン時点で腎機能低下者では、むしろタンパク摂取量の

多いことが腎機能の保持と有意に関連していたという。

大阪大学大学院医学系研究科総合ヘルスプロモーション科学講座/森ノ宮医療大学の

関口敏彰氏、大阪大学大学院医学系研究科総合ヘルスプロモーション科学講座の

神出計氏らの研究によるもの。

●タンパク質は腎臓に良い? 悪い?

タンパク質の過剰摂取は腎臓に負担をかけるため、慢性腎臓病(CKD)

患者に対して長年、タンパク質摂取量を控える指導が行われてきた。

しかし近年、加齢に伴い腎機能低下を来した患者が増えたことや、

RAS(レニン-アンジオテンシン系)阻害薬などの腎保護作用のある

薬物治療が普及したことから、CKD患者に対して一律に低タンパク食を

指導することに疑問が投げかけられるようになってきた。

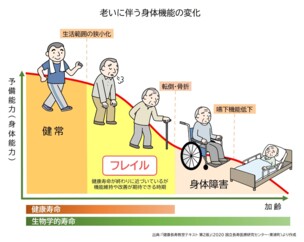

とくに高齢者の場合、低タンパク食とすることで、サルコペニアや

フレイルのリスクが上昇し予後を悪化させるのではないかとの指摘もある。

(中略)

関口氏らの研究は、このような背景のもとで行われた。

https://sndj-web.jp/news/001886.ph...

「腎疾患患者には低タンパク食」という医学・栄養学の長年の常識が近年、

変化しつつある。

この変化を支持する新たな知見が、日本人高齢者を対象とする縦断研究の

結果として報告された。

タンパク質摂取量と腎機能低下速度との間に関連がなく、

さらにベースライン時点で腎機能低下者では、むしろタンパク摂取量の

多いことが腎機能の保持と有意に関連していたという。

大阪大学大学院医学系研究科総合ヘルスプロモーション科学講座/森ノ宮医療大学の

関口敏彰氏、大阪大学大学院医学系研究科総合ヘルスプロモーション科学講座の

神出計氏らの研究によるもの。

●タンパク質は腎臓に良い? 悪い?

タンパク質の過剰摂取は腎臓に負担をかけるため、慢性腎臓病(CKD)

患者に対して長年、タンパク質摂取量を控える指導が行われてきた。

しかし近年、加齢に伴い腎機能低下を来した患者が増えたことや、

RAS(レニン-アンジオテンシン系)阻害薬などの腎保護作用のある

薬物治療が普及したことから、CKD患者に対して一律に低タンパク食を

指導することに疑問が投げかけられるようになってきた。

とくに高齢者の場合、低タンパク食とすることで、サルコペニアや

フレイルのリスクが上昇し予後を悪化させるのではないかとの指摘もある。

(中略)

関口氏らの研究は、このような背景のもとで行われた。

●千人以上の高齢者の腎機能の変化を2年半追跡

(中略)

●タンパク質摂取量が少ない群ではフレイルリスクが上昇

(中略)

●腎機能の低い高齢者では、タンパク質摂取量が多いことが腎保護的に働く可能性

次に、腎機能低下に影響を及ぼし得る因子(年齢、性別、収縮期血圧、HbA1c、

non-HDL-C、尿酸、高血圧・糖尿病・脂質異常症・脳卒中・心不全の既往、

腎機能を評価した季節)を調整後、ベースラインの腎機能で層別化して解析を行った。

その結果、ベースラインのeGFRが60mL/分/1.73m2未満であり、

CKDステージ3以上に進行している群では、総タンパク質摂取量と

腎機能変化量に正の相関が認められた(β=0.98、p=0.02)。

つまり、タンパク質を多く摂ることによる腎保護作用が示唆された。

(中略)

●動物性タンパク質がより重要か?

摂取タンパク質を動物性と植物性に分けて検討すると、

動物性タンパク質については総タンパク質摂取量での解析結果と同様に、

ベースラインのeGFR60mL/分/1.73m2未満の群では、摂取量の多いことが

腎機能に対して保護的に働く可能性が示された(β=1.07、p=0.01)。

植物性タンパク質の摂取量は、ベースラインのeGFRにかかわりなく、

腎機能の変化と有意な関連がなかった。

(中略)

●タンパク質摂取量が少ない群ではフレイルリスクが上昇

(中略)

●腎機能の低い高齢者では、タンパク質摂取量が多いことが腎保護的に働く可能性

次に、腎機能低下に影響を及ぼし得る因子(年齢、性別、収縮期血圧、HbA1c、

non-HDL-C、尿酸、高血圧・糖尿病・脂質異常症・脳卒中・心不全の既往、

腎機能を評価した季節)を調整後、ベースラインの腎機能で層別化して解析を行った。

その結果、ベースラインのeGFRが60mL/分/1.73m2未満であり、

CKDステージ3以上に進行している群では、総タンパク質摂取量と

腎機能変化量に正の相関が認められた(β=0.98、p=0.02)。

つまり、タンパク質を多く摂ることによる腎保護作用が示唆された。

(中略)

●動物性タンパク質がより重要か?

摂取タンパク質を動物性と植物性に分けて検討すると、

動物性タンパク質については総タンパク質摂取量での解析結果と同様に、

ベースラインのeGFR60mL/分/1.73m2未満の群では、摂取量の多いことが

腎機能に対して保護的に働く可能性が示された(β=1.07、p=0.01)。

植物性タンパク質の摂取量は、ベースラインのeGFRにかかわりなく、

腎機能の変化と有意な関連がなかった。

●一律のタンパク制限はすべきでない

●一律のタンパク制限はすべきでない これらの検討に基づき著者らは結論を、

「国内の地域在住高齢者のタンパク質摂取量はeGFRの低下とは関連がない。

さらにCKDステージ3~4の場合には、総タンパク質や動物性タンパク質の摂取量が多いことが、

eGFRを維持するように働く可能性がある。

CKD患者を含む日本人高齢者には、タンパク質摂取制限をすべきではないと考えられる」

とまとめている。

なお、腎機能が低下した高齢者では、タンパク質摂取量が多いことが

腎機能の維持に働くと考えられる背景として、

「加齢に伴い増加するフレイルやサルコペニアでは、貧血を含む種々の因子が

相互に影響を及ぼし、腎機能をはじめとするさまざまな身体機能が低下する。

高タンパク食は、そのような病態の悪循環を抑制するのではないか」

との考察を加えている。

●「卵は一日1個まで」だけじゃない! 時代遅れになった「食の常識30」 糖尿病治療に注力する医師が解説

医学や栄養学の進歩で、これまで「体にいい」「体に悪い」と考えられていた食べ物の位置づけが、

180度変わってしまうことが頻出している。

五良会クリニック白金高輪・五藤良将医師が語る。

「長年続けてきた食習慣を変えることは難しいですし、急に食べ始めたりやめたりするのではなく、

できる範囲で取り入れていくことが大切です」

昔、聞きかじった知識が、健康の機会を遠ざけているのかも。

ネットの誤情報や、時代遅れの知識に振り回されることなく、美味しく健康な人生を送るための

30の「食の常識」を紹介する!

医学や栄養学の進歩で、これまで「体にいい」「体に悪い」と考えられていた食べ物の位置づけが、

180度変わってしまうことが頻出している。

五良会クリニック白金高輪・五藤良将医師が語る。

「長年続けてきた食習慣を変えることは難しいですし、急に食べ始めたりやめたりするのではなく、

できる範囲で取り入れていくことが大切です」

昔、聞きかじった知識が、健康の機会を遠ざけているのかも。

ネットの誤情報や、時代遅れの知識に振り回されることなく、美味しく健康な人生を送るための

30の「食の常識」を紹介する!

――食材編――

1【ピーナッツ】高カロリーで太る → 糖尿病リスクが低下

「高脂肪、高カロリーですが、じつは糖質が少なく、腹持ちがいい間食に適した食品。

インスリンの感受性を改善し、血糖の急上昇を防ぐ効果もあります。

糖尿病予備軍や内臓脂肪が多い人に適していますが、一日30粒までが適量です」

(五藤医師、以下同)

2【アボカド】高カロリーで太る → ダイエットに効果的

「こちらも高脂肪で高カロリーですが、脂肪の主成分は悪玉コレステロールを下げるオレイン酸。

腹持ちがよく食物繊維が豊富なため、便通が改善しておなかもスッキリするはずです。

食物繊維+脂肪の組み合わせで、食後血糖値の急上昇を防ぐ効果も」

3【ウナギと梅干】食べ合わせが悪い → 疲労回復の相乗効果

「脂の多いウナギと、胃酸分泌を促す梅干し。胃に負担が大きいとされてきましたが、

高価なものを食べすぎることへの戒めの意味があったようですね。

ウナギのビタミンB1と梅のクエン酸は、いずれも疲労回復に効果があり、相乗効果があるといえます」

1【ピーナッツ】高カロリーで太る → 糖尿病リスクが低下

「高脂肪、高カロリーですが、じつは糖質が少なく、腹持ちがいい間食に適した食品。

インスリンの感受性を改善し、血糖の急上昇を防ぐ効果もあります。

糖尿病予備軍や内臓脂肪が多い人に適していますが、一日30粒までが適量です」

(五藤医師、以下同)

2【アボカド】高カロリーで太る → ダイエットに効果的

「こちらも高脂肪で高カロリーですが、脂肪の主成分は悪玉コレステロールを下げるオレイン酸。

腹持ちがよく食物繊維が豊富なため、便通が改善しておなかもスッキリするはずです。

食物繊維+脂肪の組み合わせで、食後血糖値の急上昇を防ぐ効果も」

3【ウナギと梅干】食べ合わせが悪い → 疲労回復の相乗効果

「脂の多いウナギと、胃酸分泌を促す梅干し。胃に負担が大きいとされてきましたが、

高価なものを食べすぎることへの戒めの意味があったようですね。

ウナギのビタミンB1と梅のクエン酸は、いずれも疲労回復に効果があり、相乗効果があるといえます」

4【ジャンクフード】避けるべき → 食べ方次第

「不健康と思われがちなジャンクフードですが、たとえばフライドポテトの原料であるじゃがいもには、

余分な塩分を排出する働きをもつカリウムや、水溶性ビタミンが含まれています。

もちろん毎日食べるのではなく、量と頻度をコントロールすることが大切です。

完全に避けるよりも、うまく取り入れて栄養価を底上げしよう、と発想を転換してみてはいかがでしょう」

5【マーガリン】トランス脂肪酸が多い → じつはバターよりも少ない

「マーガリンには、心臓病の原因となるトランス脂肪酸が含まれており、避けている人も多いでしょう。

しかし、加工技術が進歩した近年では、マーガリンに含まれるトランス脂肪酸は、

バターよりも少ないことがわかっています。

比較すると、一般的なバター10gに約0.2g含まれるのに対し、マーガリンは0.1gを切るほど。

朝食のパンには、安心して塗っていい量です」

6【肉】体に悪い → 長寿の味方

「かつては『肉=脂っこい=体に悪い』、若い人の食べ物だという価値観がありました。

ですが、筋肉量が減る高齢者こそ良質のたんぱく質が必要です。

最近の研究では、必須アミノ酸や亜鉛、ビタミンB12がバランスよく含まれる赤身肉を適度に摂取することが、

健康長寿やフレイル予防に寄与するとされています。

もちろん、加工肉や脂身の多い肉の過剰摂取は別問題です」

「不健康と思われがちなジャンクフードですが、たとえばフライドポテトの原料であるじゃがいもには、

余分な塩分を排出する働きをもつカリウムや、水溶性ビタミンが含まれています。

もちろん毎日食べるのではなく、量と頻度をコントロールすることが大切です。

完全に避けるよりも、うまく取り入れて栄養価を底上げしよう、と発想を転換してみてはいかがでしょう」

5【マーガリン】トランス脂肪酸が多い → じつはバターよりも少ない

「マーガリンには、心臓病の原因となるトランス脂肪酸が含まれており、避けている人も多いでしょう。

しかし、加工技術が進歩した近年では、マーガリンに含まれるトランス脂肪酸は、

バターよりも少ないことがわかっています。

比較すると、一般的なバター10gに約0.2g含まれるのに対し、マーガリンは0.1gを切るほど。

朝食のパンには、安心して塗っていい量です」

6【肉】体に悪い → 長寿の味方

「かつては『肉=脂っこい=体に悪い』、若い人の食べ物だという価値観がありました。

ですが、筋肉量が減る高齢者こそ良質のたんぱく質が必要です。

最近の研究では、必須アミノ酸や亜鉛、ビタミンB12がバランスよく含まれる赤身肉を適度に摂取することが、

健康長寿やフレイル予防に寄与するとされています。

もちろん、加工肉や脂身の多い肉の過剰摂取は別問題です」

7【卵】一日1個 → 2、3個でもOK

「かつて、卵はコレステロール値を上げるため『一日1個まで』といわれてきました。

しかし今は、食事から摂取するコレステロールは、血中コレステロール値に与える影響が

限定的であることがわかってきました。

卵は、筋肉や免疫力の維持に非常に優れています。糖尿病や脂質異常がある方は別ですが、

健康な中高年なら一日2、3個の卵は、メリットのほうが大きいといえます」

8【オリーブオイル】ドバドバかけてもOK → 高カロリー! 使いすぎに注意

「オリーブオイルはアボカド同様、オレイン酸が豊富で体にいいのは間違いありません。

ポリフェノールやビタミンEは、動脈硬化や老化の予防に効果的です。

ただ、料理番組でたっぷりと料理にかけるシーンを見たことがある方も多いと思いますが、

ドレッシング感覚でかけるべきではありません。

大さじ一杯で110kcalもあり、それくらいが限度。それ以上は脂質過多です」

9【白湯】目覚めの一杯 → 歯磨き後に

「目覚めの一杯に、白湯を飲んで体を温める習慣が広がっています。

しかし、起床直後の口腔内には、数千億個の細菌が繁殖しているとされます。

歯磨き前に白湯や水を飲むことは、そのまま口腔内細菌を胃に流し込んでしまうことになるのです。

白湯自体は胃腸を優しく温め、自律神経を整えるメリットがありますが、

必ず歯磨き後に飲むことを習慣にしてください」

「かつて、卵はコレステロール値を上げるため『一日1個まで』といわれてきました。

しかし今は、食事から摂取するコレステロールは、血中コレステロール値に与える影響が

限定的であることがわかってきました。

卵は、筋肉や免疫力の維持に非常に優れています。糖尿病や脂質異常がある方は別ですが、

健康な中高年なら一日2、3個の卵は、メリットのほうが大きいといえます」

8【オリーブオイル】ドバドバかけてもOK → 高カロリー! 使いすぎに注意

「オリーブオイルはアボカド同様、オレイン酸が豊富で体にいいのは間違いありません。

ポリフェノールやビタミンEは、動脈硬化や老化の予防に効果的です。

ただ、料理番組でたっぷりと料理にかけるシーンを見たことがある方も多いと思いますが、

ドレッシング感覚でかけるべきではありません。

大さじ一杯で110kcalもあり、それくらいが限度。それ以上は脂質過多です」

9【白湯】目覚めの一杯 → 歯磨き後に

「目覚めの一杯に、白湯を飲んで体を温める習慣が広がっています。

しかし、起床直後の口腔内には、数千億個の細菌が繁殖しているとされます。

歯磨き前に白湯や水を飲むことは、そのまま口腔内細菌を胃に流し込んでしまうことになるのです。

白湯自体は胃腸を優しく温め、自律神経を整えるメリットがありますが、

必ず歯磨き後に飲むことを習慣にしてください」

10【コーヒー】膵臓がんの原因 → 抗がん作用がある

「コーヒーは、1980年代に膵臓がんのリスクを増加させるという研究結果が発表されました。

しかしその後の研究で、同様の結果は得られていません。むしろ今は、

肝臓がんや子宮体がんなどを予防する可能性があるとされています。

また、動脈硬化・糖尿病・認知症の予防や、一日3~4杯飲めば脳卒中や心疾患による

死亡率を下げるという研究もあります」

11【オーガニック野菜】健康にいい → 栄養価はほとんど変わらない

「農薬や化学肥料を使わず、自然に近い方法で育てたオーガニック野菜は健康によく、

栄養価が高いというイメージを持たれがちです。

しかし、通常の野菜と比べて栄養価が高いとは断言できず、ほとんど変わらないという研究があります。

また農薬が使われている通常の野菜も、厳格な基準のもとに栽培されていますから、

健康被害は科学的に考えられません」

12【青汁】野菜不足を解消 → 腎機能が低い人は×

「野菜不足の解消のために飲んでいる方も多いでしょうが、腎機能が低下していると、

豊富なカリウムが不整脈や心停止を引き起こす原因になります。

糖尿病・高血圧を長年患っている方は、命取りになりえます」

「コーヒーは、1980年代に膵臓がんのリスクを増加させるという研究結果が発表されました。

しかしその後の研究で、同様の結果は得られていません。むしろ今は、

肝臓がんや子宮体がんなどを予防する可能性があるとされています。

また、動脈硬化・糖尿病・認知症の予防や、一日3~4杯飲めば脳卒中や心疾患による

死亡率を下げるという研究もあります」

11【オーガニック野菜】健康にいい → 栄養価はほとんど変わらない

「農薬や化学肥料を使わず、自然に近い方法で育てたオーガニック野菜は健康によく、

栄養価が高いというイメージを持たれがちです。

しかし、通常の野菜と比べて栄養価が高いとは断言できず、ほとんど変わらないという研究があります。

また農薬が使われている通常の野菜も、厳格な基準のもとに栽培されていますから、

健康被害は科学的に考えられません」

12【青汁】野菜不足を解消 → 腎機能が低い人は×

「野菜不足の解消のために飲んでいる方も多いでしょうが、腎機能が低下していると、

豊富なカリウムが不整脈や心停止を引き起こす原因になります。

糖尿病・高血圧を長年患っている方は、命取りになりえます」

13【酒】百薬の長 → 少量でもリスクに

「『酒は適量なら健康にいい』といわれていました。しかし近年は、

『少量でもがんや高血圧、脳卒中(女性)などの健康リスクが増加する』

とする研究結果が増えています。飲ん兵衛には、残念なニュースですね」

14【コラーゲン】食べても意味がない → 意味があるかも

「『食べても肌がピチピチにはならない』ことは知られてきましたね。

しかし近年、摂取した一部が『コラーゲンペプチド』となり、

骨や関節の材料になるということがわかってきました。

研究はこれからですが……」

15【カルシウム不足】イライラの原因 → イライラとは関係ない

「『イライラするのはカルシウム不足のせい』というのは俗説です。

たしかに、カルシウムには脳神経の興奮を抑える機能があります。

しかし、不足しても骨から溶け出し、血中の量は一定に保たれるのです。

牛乳やサプリを飲んだからといってイライラは収まりません。

もちろん、骨から溶け出すほど不足させないようにすべきですよ」

「『酒は適量なら健康にいい』といわれていました。しかし近年は、

『少量でもがんや高血圧、脳卒中(女性)などの健康リスクが増加する』

とする研究結果が増えています。飲ん兵衛には、残念なニュースですね」

14【コラーゲン】食べても意味がない → 意味があるかも

「『食べても肌がピチピチにはならない』ことは知られてきましたね。

しかし近年、摂取した一部が『コラーゲンペプチド』となり、

骨や関節の材料になるということがわかってきました。

研究はこれからですが……」

15【カルシウム不足】イライラの原因 → イライラとは関係ない

「『イライラするのはカルシウム不足のせい』というのは俗説です。

たしかに、カルシウムには脳神経の興奮を抑える機能があります。

しかし、不足しても骨から溶け出し、血中の量は一定に保たれるのです。

牛乳やサプリを飲んだからといってイライラは収まりません。

もちろん、骨から溶け出すほど不足させないようにすべきですよ」

▲ページ最上部

ログサイズ:29 KB 有効レス数:28 削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

健康と病気掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:アホ「卵は1日1個まで」