インナーマッスルて何やねん

▼ページ最下部

※省略されてます すべて表示...

「インナーマッスルのほうが重要」は誤解 【スポーツ・トレーニングの都市伝説】

https://nikkan-spa.jp/108984...

スポーツも科学する時代。

だが、運動前のストレッチからトレーニング法、また体幹やインナーマッスルの概念など調べるほど、

情報の海に溺れそうだ。

数多ある説の真偽について近畿大学准教授で運動生理学者の谷本道哉氏に聞いた。

(中略)

トレーニングに関する誤解は、ほかにも存在すると話す。

「ここ十数年ほどで、すっかり浸透したインナーマッスル(深部筋)。

インナーマッスルの多くは主に関節動作を安定させる働きを担っています。

対するのが主に関節動作を起こすアウターマッスル(表層筋)です。

普通に考えれば、運動では関節動作で体を動かすアウターが主役。

そのアウターの働きを支えるインナーもまた重要だ、となるはずです。

それが、なぜか“アウターは使えない筋肉で、インナーこそが使える筋肉”

などという話がまかり通ってしまっている。

https://nikkan-spa.jp/108984...

スポーツも科学する時代。

だが、運動前のストレッチからトレーニング法、また体幹やインナーマッスルの概念など調べるほど、

情報の海に溺れそうだ。

数多ある説の真偽について近畿大学准教授で運動生理学者の谷本道哉氏に聞いた。

(中略)

トレーニングに関する誤解は、ほかにも存在すると話す。

「ここ十数年ほどで、すっかり浸透したインナーマッスル(深部筋)。

インナーマッスルの多くは主に関節動作を安定させる働きを担っています。

対するのが主に関節動作を起こすアウターマッスル(表層筋)です。

普通に考えれば、運動では関節動作で体を動かすアウターが主役。

そのアウターの働きを支えるインナーもまた重要だ、となるはずです。

それが、なぜか“アウターは使えない筋肉で、インナーこそが使える筋肉”

などという話がまかり通ってしまっている。

またインナーは低負荷で鍛えるべしなどともいわれますが、これも根拠のない都市伝説。

高負荷をかけるとアウターばかりが鍛えられるなどということはまったくありません。

我々の研究データでも明確に示されていますよ」

また、“体幹トレーニング”も誤解が多い、と話す谷本氏。

「体幹トレーニングの多くは上肢・下肢の土台である体幹をかっちりと固定させる

“感覚を養う”動きのトレーニングです。

この目的ではもちろん意義がありますが、“筋肉を鍛える”という効果は高くない。

体幹の腹筋群、背筋群を“鍛える効果”は、普通に腹筋運動や背筋運動を

強い負荷をかけて行うほうがずっと高くなります」

高負荷をかけるとアウターばかりが鍛えられるなどということはまったくありません。

我々の研究データでも明確に示されていますよ」

また、“体幹トレーニング”も誤解が多い、と話す谷本氏。

「体幹トレーニングの多くは上肢・下肢の土台である体幹をかっちりと固定させる

“感覚を養う”動きのトレーニングです。

この目的ではもちろん意義がありますが、“筋肉を鍛える”という効果は高くない。

体幹の腹筋群、背筋群を“鍛える効果”は、普通に腹筋運動や背筋運動を

強い負荷をかけて行うほうがずっと高くなります」

巷では“インナーマッスルを鍛えることが重要だ!”というようなことを良く耳にしますが、TV、ジム、

マッサージ屋、接骨院などでも“インナーマッスルトレーニングをすると以下のような効果が得られます”

と耳にしたことがある方も多いと思います。

●効率よく筋力がアップする

●ダイエット効果が高い

●運動のパフォーマンス性がアップする

●怪我をしにくくなる

実はインナーマッスルを特別鍛えたからといってこれらの効果が得られることはほとんど無いとの事です。

欧米のスポーツ業界などでも現在インナーマッスルトレーニングやってる選手はほぼいないようです。

これらを踏まえると日本には“インナーマッスルトレーニング”や“インナーマッスルダイエット”

などのキャッチーなフレーズが一人歩きしてるように感じます。

では本来インナーマッスルとは何か?

インナーマッスルとは限りなく靱帯に近い筋肉を指すそうです。

マッサージ屋、接骨院などでも“インナーマッスルトレーニングをすると以下のような効果が得られます”

と耳にしたことがある方も多いと思います。

●効率よく筋力がアップする

●ダイエット効果が高い

●運動のパフォーマンス性がアップする

●怪我をしにくくなる

実はインナーマッスルを特別鍛えたからといってこれらの効果が得られることはほとんど無いとの事です。

欧米のスポーツ業界などでも現在インナーマッスルトレーニングやってる選手はほぼいないようです。

これらを踏まえると日本には“インナーマッスルトレーニング”や“インナーマッスルダイエット”

などのキャッチーなフレーズが一人歩きしてるように感じます。

では本来インナーマッスルとは何か?

インナーマッスルとは限りなく靱帯に近い筋肉を指すそうです。

1980年代にウェイトトレーニングやスポーツの際に関節を痛めて怪我をしてしまうのはこの

インナーマッスル(靱帯に近い筋肉)が弱いからだと提唱した人がいました。

ここを重点的に鍛えることによって怪我がしにくくなり、ダイエット効果、パフォーマンスもアップする

とされ90年代初頭までインナーマッスルトレーニングというものがアメリカで流行りました。

しかしこの理論は当初から疑問視され、これまで20年以上にわたるトレーニングの比較データや実験で

インナーマッスルトレーニングによるそれらの効果はほぼ無いとし、その理論は否定されてるようです。

一般に日本でインナーマッスルとされてる腸腰筋群や小胸筋などは筋肉の中でも深層についてるものですが

作用としたらアウターマッスルにも分類されます。

なので巷で行われている多くのインナーマッスルトレーニングと呼ばれているものは普通のアウターマッスル

トレーニングだったり負荷をあまりかけないウェイトトレーニングだったりします。

世界トップクラスのサッカープレイヤークリスティアーノ・ロナウド選手は

「アウターマッスルを鍛えていれば、体幹トレーニングとかインナーマッスルトレーニングはしなくてもいい」

というような事を発言していますし、

メジャーリーガーのダルビッシュ有選手もインナーマッスルトレーニングに関して否定的な発言をしてます。

インナーマッスル(靱帯に近い筋肉)が弱いからだと提唱した人がいました。

ここを重点的に鍛えることによって怪我がしにくくなり、ダイエット効果、パフォーマンスもアップする

とされ90年代初頭までインナーマッスルトレーニングというものがアメリカで流行りました。

しかしこの理論は当初から疑問視され、これまで20年以上にわたるトレーニングの比較データや実験で

インナーマッスルトレーニングによるそれらの効果はほぼ無いとし、その理論は否定されてるようです。

一般に日本でインナーマッスルとされてる腸腰筋群や小胸筋などは筋肉の中でも深層についてるものですが

作用としたらアウターマッスルにも分類されます。

なので巷で行われている多くのインナーマッスルトレーニングと呼ばれているものは普通のアウターマッスル

トレーニングだったり負荷をあまりかけないウェイトトレーニングだったりします。

世界トップクラスのサッカープレイヤークリスティアーノ・ロナウド選手は

「アウターマッスルを鍛えていれば、体幹トレーニングとかインナーマッスルトレーニングはしなくてもいい」

というような事を発言していますし、

メジャーリーガーのダルビッシュ有選手もインナーマッスルトレーニングに関して否定的な発言をしてます。

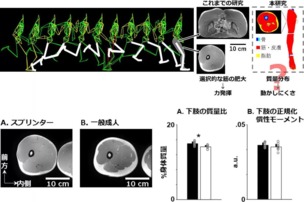

●下肢の筋肉は鍛えて肥大化しても重く動かしにくくなることはない、早大などが確認

●下肢の筋肉は鍛えて肥大化しても重く動かしにくくなることはない、早大などが確認 早稲田大学(早大)などは10月28日、鍛えられた男性スプリンターの下肢は、

一般成人男性と比べて大きく発達しているにも関わらず、両者における股関節周りの

「回転の動かしにくさ」に有意差はなく、そのため筋量の分だけ男性スプリンターは

素早い動きが可能となることを明らかにしたと発表した。

同成果は、筑波大学体育系の佐渡夏紀助教、日本大学医学部の一瀬星空助手、

早大 スポーツ科学学術院の川上泰雄教授らの共同研究チームによるもの。

詳細は、米スポーツ医学会が刊行するスポーツ医学と運動科学を扱う機関学術誌

「Medicine & Science in Sports & Exercise」に掲載された。

物体の運動は回転と並進の力とそれぞれの方向への動かしにくさ(慣性)で決まり、

基本的に関節の回転を通じて行われる身体運動では、特に回転の動かしにくさが

運動の出来映えに大きく影響する。

全力疾走への力学的要請に合致したスプリンターの「股関節屈曲・伸展の筋群の特異的な発達」

という特異的な筋形態は、要求される「力」への適応というプラスの側面だが、

鍛えられて筋が肥大すると重くなり、「動かしにくさ」を増やしてしまうマイナスも生じてくる

と考えられてきたものの、両者のバランスを詳細に調べた研究はなく、アスリートの身体形状の

バランスについては不明だったという。

回転の動かしにくさは「質量」×「回転軸-物体間の距離の2乗」であること、

回転の動かしにくさは「質量」×「回転軸-物体間の距離の2乗」であること、 ならびにスプリンターの筋発達が部位によって異なることから、研究チームは今回、

「鍛えられたスプリンターの下肢は必ずしも動かしにくくない」という仮説を立てたとする。

そして、全力疾走では特に「下肢のスイング」に関わる力学的要請が大きいことから、

股関節周りの下肢の回転のしにくさ(身長と身体質量で正規化された股関節周りの下肢の

慣性モーメント)を主要評価項目として、男子スプリンターと一般成人の下肢の比較を

行うことにしたという。

その結果、身体質量に対する下肢の質量比は、スプリンターは一般成人に比べて

有意に大きいにも関わらず、下肢の回転のしにくさに有意差はなかったとする。

これは、股関節に近い大腿だけで質量比に差があり、股関節から遠い下腿と足に

有意差がないことが要因だという。

動かしやすい(慣性が小さい)下肢は、同じ力発揮によってより大きく加速することを

意味する。

つまり、回転のしにくさを増やさない「先細り」なスプリンターの下肢の特徴は、

素早い下肢のスイングが求められる全力疾走に対する最適解といえるとする。

今回の研究では質量分布を詳細に検証するために、MRI画像を用いた解析も行われ、

今回の研究では質量分布を詳細に検証するために、MRI画像を用いた解析も行われ、 研究チームが独自開発した解析プロセスが用いられた。

MRI画像の取得方法が工夫された結果、2mmごとに取得される下肢500枚以上の画像のすべてで、

ピクセルごとに組織を判別することが可能となり、筋体積などを調べた従来の3次元形態解析

と比べて高い空間分解能が実現されたとする。

従来、「身体を鍛えすぎると重く動かしにくくなる」という認識がアスリートの間にあったという。

しかし今回の成果は、スプリンターの場合はそうしたデメリットがそれほど大きくないことが定量的に示され、

トレーニングの積極的な実施を後押しする1つのエビデンスとなったと研究チームでは説明するほか、

今回用いられた手法は広く応用できる可能性があり、力学的な動かしにくさを調べるのはもちろんのこと、

各種組織の分布を高い空間分解能で調べることもできるとのことで、詳細な組成解析が進んでいくことで、

たとえば「トレーニング介入前後」「太る/痩せる」「加齢」などの要因によって、どのように身体組成・形状が

変化していくかといった基礎的な知見が積み重ねられていき、身体能力の発揮において望ましい「身体つき」

の在り方への理解が深まっていくことが期待されるとしている。

まとめると、

・高重量のフリーウエイト・トレーニングをすると、体幹やインナーマッスルも同時に、かつ高レベルで鍛えられる。

・バーベルやダンベルを使ったウエイトトレーニングを行わずに、チマチマと自重による「体幹トレーニグ」や

「インナーマッスルトレーニング」しかしていない人は、上記の人たちよりも体幹やインナーマッスルがはるかに弱い。

・世界中で日本にだけ、「体幹神話」や「インナーマッスル神話」に騙されているリテラシーのない人がかなり多い。

…ということですね。

・高重量のフリーウエイト・トレーニングをすると、体幹やインナーマッスルも同時に、かつ高レベルで鍛えられる。

・バーベルやダンベルを使ったウエイトトレーニングを行わずに、チマチマと自重による「体幹トレーニグ」や

「インナーマッスルトレーニング」しかしていない人は、上記の人たちよりも体幹やインナーマッスルがはるかに弱い。

・世界中で日本にだけ、「体幹神話」や「インナーマッスル神話」に騙されているリテラシーのない人がかなり多い。

…ということですね。

つまるところ、ただの負荷の弱い強度の低いトレーニングを「インナーマッスルを鍛える」

と言い張ってはぐらかしているだけなんですよね

高強度の苦しいウエイトトレーニングから逃げるための言い訳であり、

得られるのは自己満足だけのマスターベーション的なトレーニングに過ぎません

と言い張ってはぐらかしているだけなんですよね

高強度の苦しいウエイトトレーニングから逃げるための言い訳であり、

得られるのは自己満足だけのマスターベーション的なトレーニングに過ぎません

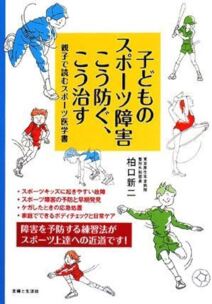

■インナーマッスル神話…「筋トレに関する誤解 医療現場からのアドバイス」

2015年03月12日(木) 秋山整形外科クリニック院長ブログより

写真第28回奈良県スポーツ医・科学研究会、奈良トレーニングセミナー2015での講演Ⅱは

「筋トレに関する誤解 医療現場からのアドバイス」で講師はJCHO東京新宿メディカルセンター

整形外科部長柏口新二先生でした。

柏口新二先生はスポーツ外傷、障害、肘、膝の外傷、障害、関節鏡手術などの大家で、

スポーツ医学の第一人者の一人です。

現在のトピックは「子どもの運動器検診の普及」と「中・高齢者の健康作り」だそうです。

発育期の障害は手術で治すのではなく、障害を作らない“予防”が第一で、次いで検診による

“早期発見”が重要と述べておられます。

幅広い視点で様々な年齢層に着目し、ご活躍の場を拡げておられます。

今回、柏口新二先生はスポーツ医の立場から筋トレに関する誤解を解説してくださいました。

柔道における筋トレの意義は「柔よく剛を制す」「力に頼っては技が身につかない」

「柔道に必要な筋力は柔道の稽古だけで身につく」など、かつてはやや否定的な考えも

あったのかもしれません。

柏口新二先生によりますと、柔道創始者嘉納治五郎師範は「柔剛一体」つまり

「バランスよく業(柔)と、剛(体力)を鍛える」と説いたそうです。

また柔道全日本強化選手・指導者へのアンケート調査により「競技に役立つ筋力を養いたい」

「競技に直結する筋トレ」など肯定的な意見が多かったそうです。

2015年03月12日(木) 秋山整形外科クリニック院長ブログより

写真第28回奈良県スポーツ医・科学研究会、奈良トレーニングセミナー2015での講演Ⅱは

「筋トレに関する誤解 医療現場からのアドバイス」で講師はJCHO東京新宿メディカルセンター

整形外科部長柏口新二先生でした。

柏口新二先生はスポーツ外傷、障害、肘、膝の外傷、障害、関節鏡手術などの大家で、

スポーツ医学の第一人者の一人です。

現在のトピックは「子どもの運動器検診の普及」と「中・高齢者の健康作り」だそうです。

発育期の障害は手術で治すのではなく、障害を作らない“予防”が第一で、次いで検診による

“早期発見”が重要と述べておられます。

幅広い視点で様々な年齢層に着目し、ご活躍の場を拡げておられます。

今回、柏口新二先生はスポーツ医の立場から筋トレに関する誤解を解説してくださいました。

柔道における筋トレの意義は「柔よく剛を制す」「力に頼っては技が身につかない」

「柔道に必要な筋力は柔道の稽古だけで身につく」など、かつてはやや否定的な考えも

あったのかもしれません。

柏口新二先生によりますと、柔道創始者嘉納治五郎師範は「柔剛一体」つまり

「バランスよく業(柔)と、剛(体力)を鍛える」と説いたそうです。

また柔道全日本強化選手・指導者へのアンケート調査により「競技に役立つ筋力を養いたい」

「競技に直結する筋トレ」など肯定的な意見が多かったそうです。

野球であれば投球フォームを模倣した形態の筋トレもありますが、

不安定な姿勢で行うために大きな負荷をかけられない、

競技動作とトレーニングの動作パターンが異なるなども問題点もあり、

競技動作に負荷をかける筋トレはないと解説してくださいました。

また標的筋肉にしっかりと負荷をかけるための条件としてトレーニング姿勢が安定していること、

関節などに無理な負担がかからない生理的な動きであることなどを挙げられ、

筋トレにはその目的に即した固有の最適なフォームがあり動き作り、

スキルとは分けて考える必要があるということでした。

筋肉の機能で考えると、支点を作るStability muscleと力源となるMobility muscleに分けられますが、

パフォーマンスの向上のためにはしっかりとした支点の確保と大きな力源を得ることが重要で、

両方の強化と強調が重要であるということです。

Stability muscleが注目されるようになった経緯と背景は、効率よいトレーニングマシンの開発と

一部ドーピングによる筋力増強などで驚異的な筋肥大や強化が進み、問題解決のために医師や

トレーナーの対応として弱いStability muscleだけが問題視されたそうです。

こういった背景や経緯が伝わることがなかったためにStability muscleの重要性が誇張され、

従来は肩の障害治療や術後の後療法の一つであった「腱板のリハビリ」が必要以上に強調され

“インナーマッスル神話”ができたのではということでした。

不安定な姿勢で行うために大きな負荷をかけられない、

競技動作とトレーニングの動作パターンが異なるなども問題点もあり、

競技動作に負荷をかける筋トレはないと解説してくださいました。

また標的筋肉にしっかりと負荷をかけるための条件としてトレーニング姿勢が安定していること、

関節などに無理な負担がかからない生理的な動きであることなどを挙げられ、

筋トレにはその目的に即した固有の最適なフォームがあり動き作り、

スキルとは分けて考える必要があるということでした。

筋肉の機能で考えると、支点を作るStability muscleと力源となるMobility muscleに分けられますが、

パフォーマンスの向上のためにはしっかりとした支点の確保と大きな力源を得ることが重要で、

両方の強化と強調が重要であるということです。

Stability muscleが注目されるようになった経緯と背景は、効率よいトレーニングマシンの開発と

一部ドーピングによる筋力増強などで驚異的な筋肥大や強化が進み、問題解決のために医師や

トレーナーの対応として弱いStability muscleだけが問題視されたそうです。

こういった背景や経緯が伝わることがなかったためにStability muscleの重要性が誇張され、

従来は肩の障害治療や術後の後療法の一つであった「腱板のリハビリ」が必要以上に強調され

“インナーマッスル神話”ができたのではということでした。

こういう経緯や背景を知ると、なるほどという感じですね。柏口新二先生は、

こういう経緯や背景を知ると、なるほどという感じですね。柏口新二先生は、 重要なことはトレーニングの目標を明確にすることであると述べられました。

つまり筋力を強くするトレーニングと動き作り(筋力の使い方)は分けて考える、

どちらかが大切かという問題ではなく、その選手にとってどちらが必要かということ、

一石二鳥で行おうとすると両方とも中途半端になることが多いということでした。

アスリートの肘内側痛の原因として「上腕三頭筋が発達し過ぎて尺骨神経の障害が起こる

という話がありますが、柏口新二先生によりますと尺骨神経の圧迫・牽引性障害は

上腕三頭筋の肥大そのものは主因ではなく解剖学的な問題を有する選手が筋トレをする

ことによって障害を生じたり、あるいは筋トレによって構造上の異常が生じて障害が

起きるということでした。

柏口新二先生は整形外科医への提言として、新しいトレーニング理論や方法が出るが、

それは枝葉のことが多くトレーニングの本幹(本道)を忘れてはならない、整形外科医は

運動器治療の専門家としてトレーニングについても研修する必要がある、スポーツや

トレーニングを実践し、動きのメカニズムを体感する必要があるとアドバイスされました。

重い言葉だと思います。

20年位前から徐々に流行が始まったインナーマッスル、コアスタビリティーといった言葉は、

現在、明らかな拡大解釈や誤用、過大評価の状況にあると思います。

インナーマッスルのトレーニングとされるエクササイズをして効果が上がった人なら、

普通の筋トレでも効果が上がったでしょう。

何であれ正しいフォームで筋トレをしようとすればコアスタビリティーが

機能しなければなりませんから。

どちらか一方が独立して機能する類のものではないのです。

私の臨床経験では、脳卒中後遺症の方や明らかな構造的破綻をきたしている人を

除いてはコアスタビリティーが機能していない人などいません。

また、アウターマッスルばかり強くてインナーマッスルが弱いアスリートなど

見たことがない。

インナーマッスル信仰はそろそろ終わりにしてもいいのでは?

上下肢や左右半身の協調性が低下している人、体幹の回旋機能が低下している人、

足部の隠れ尖足の人、半張膝の人はたくさんいます。

インナーマッスルトレーナーの人はそれらも全てコアスタビリティーの低下

のせいにするのかも知れませんが(笑)。

現在、明らかな拡大解釈や誤用、過大評価の状況にあると思います。

インナーマッスルのトレーニングとされるエクササイズをして効果が上がった人なら、

普通の筋トレでも効果が上がったでしょう。

何であれ正しいフォームで筋トレをしようとすればコアスタビリティーが

機能しなければなりませんから。

どちらか一方が独立して機能する類のものではないのです。

私の臨床経験では、脳卒中後遺症の方や明らかな構造的破綻をきたしている人を

除いてはコアスタビリティーが機能していない人などいません。

また、アウターマッスルばかり強くてインナーマッスルが弱いアスリートなど

見たことがない。

インナーマッスル信仰はそろそろ終わりにしてもいいのでは?

上下肢や左右半身の協調性が低下している人、体幹の回旋機能が低下している人、

足部の隠れ尖足の人、半張膝の人はたくさんいます。

インナーマッスルトレーナーの人はそれらも全てコアスタビリティーの低下

のせいにするのかも知れませんが(笑)。

インナーマッスルは、軽い負荷でも重い負荷でも、どんな運動でも

インナーマッスルは、軽い負荷でも重い負荷でも、どんな運動でも 必ず働く筋肉です。

ある研究で、四肢を動かす際にインナーマッスルのひとつである腹横筋は、

主動筋である手足よりも先に収縮していることが明らかになりました。

つまり、インナーマッスルを意識的に鍛えなくとも、手足を動かして

全身運動していれば自然に筋肉が働き、鍛えられるのです。

腰痛があったり、運動の経験が少ない初心者以外は、特別に

インナーマッスルを鍛える時間は持たなくてもよいことになります。

「シンプルできつい」トレーニング(高重量のウエイト・トレーニング)は、

「複雑で軽い」トレーニング(インナーマッスル・トレーニング)に勝るのです。

▲ページ最上部

ログサイズ:111 KB 有効レス数:73 削除レス数:6

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

健康と病気掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:インナーマッスルて何やねん