健康のための食事

▼ページ最下部

別にメタボでもないのだが、

体型維持のために基本的には毎日アスリート食を食べている

ブロッコリーとささみ(またはムネ肉)が有名で、

健康を気にしている人はこういったものを食べている人も多いだろうが、まあ味気ない

俺は太らないメニューを日々研究しているが、みんなどうよ?

体型維持のために基本的には毎日アスリート食を食べている

ブロッコリーとささみ(またはムネ肉)が有名で、

健康を気にしている人はこういったものを食べている人も多いだろうが、まあ味気ない

俺は太らないメニューを日々研究しているが、みんなどうよ?

※省略されてます すべて表示...

体に悪そうなもの食ったら、

その分、太らないように別の食事で節制すればいい。

血圧やら肥満で悩むやつがいて、一緒に食事をしたら、ラーメン食いたいだと。

悩んでる割に二玉入りで別にご飯ものも食ってて、

「こいつはアホか」と思った。

競技者でない限り、極度の節制など必要ない。

いっぱい食ったら、次にその分減らすというバランスを取った食事をすればいいだけ。

その分、太らないように別の食事で節制すればいい。

血圧やら肥満で悩むやつがいて、一緒に食事をしたら、ラーメン食いたいだと。

悩んでる割に二玉入りで別にご飯ものも食ってて、

「こいつはアホか」と思った。

競技者でない限り、極度の節制など必要ない。

いっぱい食ったら、次にその分減らすというバランスを取った食事をすればいいだけ。

>>35

>>35 >競技者でない限り、極度の節制など必要ない。

ほんそれ。

一般人はもとより、アスリートであっても、必ずしも腹筋が

シックスパックに割れてる必要も無いんだよね。

腹筋の見た目が審査対象になるボディビルダー以外は。

そのボディビルダーとて、年がら年中腹筋が割れてるわけじゃなくて、

オフは脂肪が乗って腹筋が見えなくなる。

そもそも、体脂肪率一桁の状態をずっと維持するのは却って身体に悪い。

筋肉も落ちやすくなるし、女性なら生理が止まる。

一般人なら、うっすらと腹筋の縦線が見える程度の状態なら、

服を着れば十分、身体が引き締まっているように見えるし、

それ以上ストイックに皮下脂肪を削ぎ落す必要は無い。

「大豆は消化が悪く、摂りすぎはすい臓がんのリスクを高める!? 医師が解説する、大豆の正しい摂り方とは」

体に良いイメージしかなく、味噌、醤油など和食に欠かせない食材である「大豆」は、

実は消化が難しく、摂りすぎは膵臓がんのリスクを高めるとの研究報告も。

それでは、大豆のマイナス面を克服する一番、良い摂取法とは何か。

アンチエイジングクリニックを開院した医師・満尾正氏の新著『ハーバードが教える 最高の長寿食』

(朝日新書)から一部を抜粋、再編集して解説する。

* * *

■ソイプロテインなどの、長期間の過剰摂取は要注意

大豆は和食には欠かせない食材であり、大豆を使った豆腐、湯葉、油揚げなどの大豆製品や、

煮豆などの豆料理も種類が豊富です。

大豆は良質なたんぱく源となるうえ、糖質、ビタミン・ミネラル、食物繊維もバランスよく含んでいます。

また、大豆イソフラボンという微量成分が含まれています。

大豆イソフラボンは化学構造上、女性ホルモン(エストロゲン)と似ているため、

生体内でエストロゲン受容体と結合し、弱いエストロゲン様の作用を発揮します。

更年期症状の改善のほか、乳がん、前立腺がん、骨粗しょう症などの予防に役立つと言われています。

健康に寄与する食材であることは確かですが、大豆偏重志向になって摂りすぎるのは考えものです。

基本的に大豆は消化吸収が難しい食材でもあります。

体に良いイメージしかなく、味噌、醤油など和食に欠かせない食材である「大豆」は、

実は消化が難しく、摂りすぎは膵臓がんのリスクを高めるとの研究報告も。

それでは、大豆のマイナス面を克服する一番、良い摂取法とは何か。

アンチエイジングクリニックを開院した医師・満尾正氏の新著『ハーバードが教える 最高の長寿食』

(朝日新書)から一部を抜粋、再編集して解説する。

* * *

■ソイプロテインなどの、長期間の過剰摂取は要注意

大豆は和食には欠かせない食材であり、大豆を使った豆腐、湯葉、油揚げなどの大豆製品や、

煮豆などの豆料理も種類が豊富です。

大豆は良質なたんぱく源となるうえ、糖質、ビタミン・ミネラル、食物繊維もバランスよく含んでいます。

また、大豆イソフラボンという微量成分が含まれています。

大豆イソフラボンは化学構造上、女性ホルモン(エストロゲン)と似ているため、

生体内でエストロゲン受容体と結合し、弱いエストロゲン様の作用を発揮します。

更年期症状の改善のほか、乳がん、前立腺がん、骨粗しょう症などの予防に役立つと言われています。

健康に寄与する食材であることは確かですが、大豆偏重志向になって摂りすぎるのは考えものです。

基本的に大豆は消化吸収が難しい食材でもあります。

50年ほど前のマウスを使った動物実験でも大豆を与えたマウスの膵臓に負担がかかる

ということが実証されているのですが、近年、国立がんセンター研究所からも

「大豆製品の過剰摂取は膵臓がんの発症率を増やす」という警告が出されています(注1)。

実際に、私のクリニックでも、枝豆、豆乳、豆腐など、大豆食品ばかり食べていて、

膵臓がんのマーカーが上がってしまった人がいました。

こうしたリスクを経験的に知っていたのか、先人たちは体に消化吸収の負担がかからないように

大豆を発酵させて食べるという文化を発展させました。

それが日本独自の発酵文化によって生み出された味噌であり、納豆です。

国立がんセンター研究所のデータでも、味噌、納豆では膵臓がんの発症率が増えるというデータが

見られません。

たんぱく質ブームもあって、サプリメントなどから大量にソイプロテイン(大豆たんぱく)を摂取している人も

少なくありませんが、こうしたリスクもありますから、長期間、大量に摂取することには注意が必要です。

ほどほどの摂取が賢明です。

ということが実証されているのですが、近年、国立がんセンター研究所からも

「大豆製品の過剰摂取は膵臓がんの発症率を増やす」という警告が出されています(注1)。

実際に、私のクリニックでも、枝豆、豆乳、豆腐など、大豆食品ばかり食べていて、

膵臓がんのマーカーが上がってしまった人がいました。

こうしたリスクを経験的に知っていたのか、先人たちは体に消化吸収の負担がかからないように

大豆を発酵させて食べるという文化を発展させました。

それが日本独自の発酵文化によって生み出された味噌であり、納豆です。

国立がんセンター研究所のデータでも、味噌、納豆では膵臓がんの発症率が増えるというデータが

見られません。

たんぱく質ブームもあって、サプリメントなどから大量にソイプロテイン(大豆たんぱく)を摂取している人も

少なくありませんが、こうしたリスクもありますから、長期間、大量に摂取することには注意が必要です。

ほどほどの摂取が賢明です。

>>4

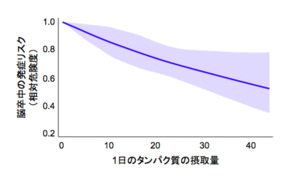

血液検査の項目に、腎臓病の時に上がってくるマーカーとして非常に有名な

「BUN」(尿素窒素)というものがある。

ただし、マーカーというのは、何かになると上がってくるのは確かではあるが、

その数値が高いからといって、“逆は真ならず”ということもある。

たとえば、BUNが上がる一番大きな理由は、高タンパク質食。

筋トレをしている人が体重の2倍ぐらいのプロテインを飲んだりしたら、

BUNは間違いなく上昇する。

しかし、腎機能が正常であれば、高タンパク質食をやめた途端にBUNは低下して

正常値に戻っていく。

タンパク質は三大栄養素の中で唯一、蓄積ができないので、余った分はBUNとして

体外に排出されるしかないが、普通の人は、摂ったら摂っただけ排出される。

それはもう無尽蔵に…300gぐらい摂っても、300g分のBUNが出て行くので、

身体には全然問題ない。

しかし、出す機能が「100」しかない人が「300」取ったら、当然、「200」残ってしまう。

腎臓の機能が弱まってくると、尿素窒素が「排泄できない」ので、血中BUNが高くなる。

一方で、腎機能は正常で、尿素窒素の原料(タンパク質)の「供給が多い」場合にも、

血中BUNは高くなる。

たとえば糖尿病ではない人でも、糖をいっぱい食べれば当然、血糖値は上がる。

そして、血糖値は「変動」する。

空腹時には下がるし、糖質を摂った後は高くなる。

だから「血糖値がどうのこうの」だけで「糖尿病」とは言えない。

血液検査の項目に、腎臓病の時に上がってくるマーカーとして非常に有名な

「BUN」(尿素窒素)というものがある。

ただし、マーカーというのは、何かになると上がってくるのは確かではあるが、

その数値が高いからといって、“逆は真ならず”ということもある。

たとえば、BUNが上がる一番大きな理由は、高タンパク質食。

筋トレをしている人が体重の2倍ぐらいのプロテインを飲んだりしたら、

BUNは間違いなく上昇する。

しかし、腎機能が正常であれば、高タンパク質食をやめた途端にBUNは低下して

正常値に戻っていく。

タンパク質は三大栄養素の中で唯一、蓄積ができないので、余った分はBUNとして

体外に排出されるしかないが、普通の人は、摂ったら摂っただけ排出される。

それはもう無尽蔵に…300gぐらい摂っても、300g分のBUNが出て行くので、

身体には全然問題ない。

しかし、出す機能が「100」しかない人が「300」取ったら、当然、「200」残ってしまう。

腎臓の機能が弱まってくると、尿素窒素が「排泄できない」ので、血中BUNが高くなる。

一方で、腎機能は正常で、尿素窒素の原料(タンパク質)の「供給が多い」場合にも、

血中BUNは高くなる。

たとえば糖尿病ではない人でも、糖をいっぱい食べれば当然、血糖値は上がる。

そして、血糖値は「変動」する。

空腹時には下がるし、糖質を摂った後は高くなる。

だから「血糖値がどうのこうの」だけで「糖尿病」とは言えない。

同じようにBUNも、タンパク質を摂った後は血中濃度が高くなる。

しかし、検査時に「BUNが高かった」からといって「腎臓病」と断定はできない。

プロテインを毎日たくさん飲んでいて、一ヶ月後に血中BUNを測ったら

高いのは当たり前。

そして、プロテインを一切飲まなくなったら、BUNは絶対に低くなる。

これも当たり前。

百人いたら、百人ともそうなる。

これはプロテインだからそうなるのではなく、普通に鳥のもも肉を

たくさん食べてもなる。

タンパク質を摂れば摂るほど、腎臓の排泄量が当然増えるので、

BUNも増えるのは当たり前。

しかし、腎臓病の人は、タンパク質をたくさん摂ると「全てを排泄できず」、

「100」摂った場合に「50」しか出て行かないのでBUNが溜まって尿毒症に

なってしまうため、「タンパク質制限をしましょう」という話になる。

一方、「300」摂ったら「300」出て行く正常な人については、

「100」摂ったら「100」出て行くし、「200」とったら「200」出て行くので、

出て行く前に一時的に血中濃度が高くなるのは当たり前だし、何の問題もない。

確かにタンパク質を摂ったら、その最終産物であるBUNを排泄しなければならなくなり、

腎臓に負担が「かかる」か「かからないか」と言えば、「かかる」。

ただし、「健康に害があるかないか」で言えば、「全くない」。

しかし、検査時に「BUNが高かった」からといって「腎臓病」と断定はできない。

プロテインを毎日たくさん飲んでいて、一ヶ月後に血中BUNを測ったら

高いのは当たり前。

そして、プロテインを一切飲まなくなったら、BUNは絶対に低くなる。

これも当たり前。

百人いたら、百人ともそうなる。

これはプロテインだからそうなるのではなく、普通に鳥のもも肉を

たくさん食べてもなる。

タンパク質を摂れば摂るほど、腎臓の排泄量が当然増えるので、

BUNも増えるのは当たり前。

しかし、腎臓病の人は、タンパク質をたくさん摂ると「全てを排泄できず」、

「100」摂った場合に「50」しか出て行かないのでBUNが溜まって尿毒症に

なってしまうため、「タンパク質制限をしましょう」という話になる。

一方、「300」摂ったら「300」出て行く正常な人については、

「100」摂ったら「100」出て行くし、「200」とったら「200」出て行くので、

出て行く前に一時的に血中濃度が高くなるのは当たり前だし、何の問題もない。

確かにタンパク質を摂ったら、その最終産物であるBUNを排泄しなければならなくなり、

腎臓に負担が「かかる」か「かからないか」と言えば、「かかる」。

ただし、「健康に害があるかないか」で言えば、「全くない」。

もちろん腎臓に負担はかかるが、それを言ったら何でもそうなる。

「糖質摂ったら膵臓に負担かかるよね」「じゃあ糖質って体に悪いよね」

ということになってしまう。

「尿素窒素が異常値」というのは、腎臓病でない人でもよくある。

前の日にステーキを食べるとか、タンパク質を過剰摂取すれば、

血中BUNは絶対高くなる。

ただし、腎臓の働きが正常であれば、それがギューッと正常値まで下がる。

摂り続ければ高値のままで、数値上は異常値のままだが、だからといって健康上、

問題があるわけではない。

そのため、ちゃんとした医師であれば、誤診を防ぐために、

「本当の腎臓病でBUNが高くなってるのか」、それとも、

「外的にタンパク質を取ったことによってBUNが高くなっているのか」

を見極める目的で、“クレアチニンクリアランス”とかいろんな検査をやって、

本当の腎臓の姿をあぶり出す。

タンパク質をたくさん摂れば血中BUNは必ず上がるが、

その上昇に耐えるように腎臓が機能して排出していれば問題ない。

そのれによって腎機能が悪化することもない。

BUNが異常値が出てきたとしても、「昨日の夕飯どうだった?」とか、

いろんな問診をして、「あ、これは“偽陽性”だな」となって、

「異常なし」という診断書が書かれる場合が多い。

「糖質摂ったら膵臓に負担かかるよね」「じゃあ糖質って体に悪いよね」

ということになってしまう。

「尿素窒素が異常値」というのは、腎臓病でない人でもよくある。

前の日にステーキを食べるとか、タンパク質を過剰摂取すれば、

血中BUNは絶対高くなる。

ただし、腎臓の働きが正常であれば、それがギューッと正常値まで下がる。

摂り続ければ高値のままで、数値上は異常値のままだが、だからといって健康上、

問題があるわけではない。

そのため、ちゃんとした医師であれば、誤診を防ぐために、

「本当の腎臓病でBUNが高くなってるのか」、それとも、

「外的にタンパク質を取ったことによってBUNが高くなっているのか」

を見極める目的で、“クレアチニンクリアランス”とかいろんな検査をやって、

本当の腎臓の姿をあぶり出す。

タンパク質をたくさん摂れば血中BUNは必ず上がるが、

その上昇に耐えるように腎臓が機能して排出していれば問題ない。

そのれによって腎機能が悪化することもない。

BUNが異常値が出てきたとしても、「昨日の夕飯どうだった?」とか、

いろんな問診をして、「あ、これは“偽陽性”だな」となって、

「異常なし」という診断書が書かれる場合が多い。

●東アジアの女性を守る「ある食べ物」

●東アジアの女性を守る「ある食べ物」 動物性蛋白質の摂取量の増加に代表される食の欧米化によって、

日本人女性の性的な成熟が早くなりました。

ここに、晩婚化や少子化の影響が重なることで、乳がんが増え始めたと考えられます。

時代が変われば、女性の生き方、考え方が変わるのは自然なことです。

また、食生活の変化には良い面も悪い面もあります。

動物性蛋白質の摂取が増えたことで、日本人の血圧が下がり、脳出血が減りました。

こんななかで、一人一人が身を守るにはどうしたらよいでしょうか。

幸い、乳がんを予防するためのヒントがいくつか明らかになっています。

その一つが大豆と大豆製品です。

日本を含むアジアの女性は、欧米人とくらべて乳腺の割合が高いタイプの

乳房を持つ人が多いのに、欧米人より乳がんが少ない。

その背景を明らかにできれば乳がんの予防に役立つはずだ。

そう考えた欧米の科学者らが研究を進め、東アジア人が習慣的に摂取する大豆と

大豆製品が注目を集めるようになりました。

動物実験で乳がんに対する予防効果が認められたことから、大規模な調査が

おこなわれましたが、欧米人でははっきりした結果が得られません。

それもそのはず、日本人の大豆製品の摂取量は米国白人の700倍にのぼります。

それもそのはず、日本人の大豆製品の摂取量は米国白人の700倍にのぼります。 欧米人は大豆製品を食べる習慣がほとんどないので、よく食べている人と、

まったく食べていない人をくらべても、乳がんの発症率に差が出ないのです。

大豆製品の効果を調べるにはアジアで調査するしかないということです。

大豆に含まれるイソフラボンは化学構造が女性ホルモンに似ています。

そのため、女性ホルモンが結びつく受容体という構造に女性ホルモンの代わりに結びつき、

女性ホルモンの作用をじゃますることで乳がんを予防すると考えられています。

日本とアジアの他の国でおこなわれた研究からは、大豆製品の摂取により、

乳がんの発症率がおおむね30~40%下がることが報告されています。

これ以外にもさまざまな効果が確かめられており、イソフラボンを多く摂取すると

インスリンの効き目が良くなること、脳梗塞と心筋梗塞の発症率が下がること、

骨からのカルシウムの流出が少なくなることがわかっています。

しかし、女性ホルモンの受容体にイソフラボンが結びつくと受容体を刺激することになって、

逆に乳がんが起きやすくなるのではないかと心配する声もありました。

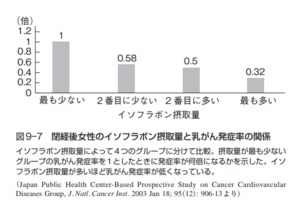

そのため日本で大規模な調査がおこなわれ、血液に含まれるイソフラボンの濃度をもとに

そのため日本で大規模な調査がおこなわれ、血液に含まれるイソフラボンの濃度をもとに イソフラボンの摂取量を推定して、乳がんとの関連を調べました。

参加者をイソフラボンの摂取量により4つのグループに分けて比較したところ、

図に示すように、摂取量が多いほど発症率が低くなりました。

摂取量が最も少ないグループとくらべると、イソフラボンを最も多く摂取しているグループは、

乳がんの発症率がなんと約3分の1になっています。

イソフラボンを最も多く摂取していたグループでも乳がんの発症率が下がったのですから、

食事から摂取する限りは、イソフラボンで乳がんの発症率が上がることはなく、

その逆に乳がんを防ぐ効果があるのは間違いないと考えられます。

ただし、サプリメントで大量に摂取した場合の効果と安全性については、

完全にはわかっていません。

イソフラボンはほぼ大豆にだけ含まれる成分で、日本人はイソフラボンの90%以上を、

大豆、豆腐、みそ、納豆から摂取してきました。

安易にサプリメントに頼るのではなく、食品からの摂取を心がけたいものです。

■牛肉は「加工しなければ」心臓に優しく、健康的な食材【最新研究】

■牛肉は「加工しなければ」心臓に優しく、健康的な食材【最新研究】 Beef Is Healthy if Unprocessed, Study Finds

2024年12月28日(土)09時35分

ハティ・ウィルモス

<「赤身肉は心臓に悪い」は、あらゆる種類の赤身肉を一括りにしていた研究方法によるもの。

むしろ牛肉は心臓に優しい食材として楽しめる>

毎日1~2食分の未加工の牛肉は、心臓に優しい食事の一部となりうることが最新の栄養研究の

分析結果から判明した。

研究によると、未加工の牛肉を食べることが心臓病のリスク要因を増加させないことが分かり、

赤身肉が心臓病に関連しているという従来の見解に異議を唱えている。

既存の研究では、赤身肉の健康への影響を測定する際に、ラムチョップからホットドッグまで、

あらゆる種類の赤身肉を一括りにして評価し、そこから心臓病などが発症する可能性が高いと

結論づけていた。

「赤身肉のカテゴリーは幅広いため、すべての赤肉を一括りにした研究方法では、

過度に一般化された結果が導き出される可能性があります」と、本研究の共同筆頭執筆者で

インディアナ大学公衆衛生学部のケビン・C・マキ特任教授は述べる。

本研究では栄養研究の中でも最高水準とされる20のランダム化比較試験(Randomized Controlled Trial:RCT)

のデータを分析し、牛肉を多く摂取した人の血液に何が起きたかを具体的に調査している。

そのうえでマキ特任教授は次のように述べる。

「結果として、牛肉の摂取がこれまで言われていたような心血管疾患のリスク要因に

悪影響を与えないことが概して示されました」

具体的には、未加工の牛肉を摂取しても血圧や「善玉コレステロール」として知られる

HDLコレステロール(高比重リポ蛋白/high-density lipoprotein:HDL:)や中性脂肪など、

心臓病のリスクに関係する血液中の脂質には影響を与えないことがわかった。

牛肉にはコレステロールを上昇させる脂肪が含まれているが、コレステロール値を低下させる

脂肪や中性脂肪の量がそれを上回るからだ。

ただし、1日平均5.7オンス(約161グラム)、つまり2食分の牛肉を摂取している人々に見られたもので、

これはアメリカの成人が平均的に摂取する1.6オンス(約45グラム)を大きく上回っている。

「この研究はこれまでのエビデンスを厳密に検討したものであり、未加工の牛肉を含む健康的な食事法について、

正確かつ信頼性のある公衆衛生のガイドラインのために役立つでしょう。牛肉が心臓に優しい食事として

楽しめることを本研究は示唆しています」

赤身肉の摂取による健康への悪影響は、未加工の牛肉ではなく、ベーコン、デリミート(調理済肉製品)などの

加工肉やハンバーガーパティ、ホットドッグなど超加工食品の肉である可能性が高いことも示唆している。

悪影響を与えないことが概して示されました」

具体的には、未加工の牛肉を摂取しても血圧や「善玉コレステロール」として知られる

HDLコレステロール(高比重リポ蛋白/high-density lipoprotein:HDL:)や中性脂肪など、

心臓病のリスクに関係する血液中の脂質には影響を与えないことがわかった。

牛肉にはコレステロールを上昇させる脂肪が含まれているが、コレステロール値を低下させる

脂肪や中性脂肪の量がそれを上回るからだ。

ただし、1日平均5.7オンス(約161グラム)、つまり2食分の牛肉を摂取している人々に見られたもので、

これはアメリカの成人が平均的に摂取する1.6オンス(約45グラム)を大きく上回っている。

「この研究はこれまでのエビデンスを厳密に検討したものであり、未加工の牛肉を含む健康的な食事法について、

正確かつ信頼性のある公衆衛生のガイドラインのために役立つでしょう。牛肉が心臓に優しい食事として

楽しめることを本研究は示唆しています」

赤身肉の摂取による健康への悪影響は、未加工の牛肉ではなく、ベーコン、デリミート(調理済肉製品)などの

加工肉やハンバーガーパティ、ホットドッグなど超加工食品の肉である可能性が高いことも示唆している。

多くの人が健康のために気をつけることの一つが

多くの人が健康のために気をつけることの一つが 食生活であり、世の中には

「これを食べると健康にいい」

「これを食べると病気になりやすい」

といった情報が出回っている。

教科書通りに言えば

「栄養バランスの良い食生活を送りましょう」

ということになる。

しかし、高齢者で問題になっているのは「低栄養」だ。

「低栄養」とは、エネルギーとたんぱく質が欠乏し、

健康な体を維持するために必要な栄養素が足りない状態をいう。

高齢になると、ものをうまく食べられなくなったり、

消化機能が落ちたりすることで、栄養や水分を

十分にとれなくなる。

厚生労働省が発表した「令和元年国民健康・栄養調査結果の概要」

によると、65歳以上の低栄養傾向の者(BMI≦20kg/㎡)は、

男性12・4%、女性20・7%となっている。

また、85歳以上では、男性17・2%、女性27・9%。

年齢が上がっていくにつれ、知らず知らずのうちに

低栄養状態に陥ってしまうのだ。

厚生労働省の「健康日本21(第三次)」では、

低栄養傾向の高齢者は要介護リスクや総死亡リスクが

統計学的にみて有意に高くなるとして、

低栄養傾向の高齢者の減少を目標に掲げている。

なお別の研究では、やせた人のほうが肥満の人より

死亡率が高い傾向にあることも報告されている(*)。

* 中年期男女におけるBMIと死亡率との関連、2002、国立がん研究センターによる多目的コホート研究

高齢になると、若いころより体の筋肉や水分が減ってくるため、

高齢になると、若いころより体の筋肉や水分が減ってくるため、 低栄養になると、次に示したような症状が起こりやすくなる。

・認知機能低下

・気力がなくなる

・免疫力や体力の低下

・病気にかかりやすい

・筋肉量や筋力の低下

・骨量減少

・骨折の危険増

筋肉量や筋力の低下は、サルコペニア、フレイルといった

病名で知られる通り、要介護などにつながる問題になっている。

骨量減少は、筋肉量や筋力の低下から転倒しやすくなり、

骨折の危険が増す。

また、サルコペニア、フレイルは、活動度や消費エネルギーの減少、

食欲低下をもたらす。

それでさらに食べる量が減り、低栄養状態を促進させるという

悪循環に陥るのだ。

高齢者にとっては、栄養バランスよく食べる以前に、

欠乏しがちなエネルギーやたんぱく質を意識的にとるように

するほうが大事なのだ。

しかし、これがなかなか難しい。

高齢者になると、食が細くなる。

消費エネルギーが少ないと食欲もわかない。

また、それなりに量を食べられたとしても、

高齢者は消化機能が落ちていて栄養を十分に

吸収できない。

若いころは食べる量を減らしたり、

食欲を抑えたりすることに注力していた人も多いと思うが、

高齢者は逆に意識して食べなければいけない。

人間も動物なので、食べられなくなったら終わりなのだ。

[YouTubeで再生]

「疲れているのは糖質のせい?」常識が覆る最新栄養学。

「疲れているのは糖質のせい?」常識が覆る最新栄養学。

食後の眠気は危険サイン、マヨネーズが高血糖を防ぐ?

驚きの”糖質疲労”予防法【ホリエモン×山田悟】 / HORIE ONE

「疲れているのは糖質のせい?」常識が覆る最新栄養学。

「疲れているのは糖質のせい?」常識が覆る最新栄養学。 食後の眠気は危険サイン、マヨネーズが高血糖を防ぐ?

驚きの”糖質疲労”予防法【ホリエモン×山田悟】 / HORIE ONE

冗談抜きで最近あった話。

数か月前に健康診断を受けたのだが、異常があれば連絡をしますと言われていた。

しかしいつになっても連絡がないので異常がないのだと思っていた。

で先日、契約している生命保険に、健康診断の結果を報告しないといけないということで、

その診断書を取りに行ったら、なんと中性脂肪が結構高い。

俺は毎日3~5時間の運動。そして体脂肪率は8%~10%を保っているのに、なんでそんなことになる!?

中性脂肪の増加はアルコールや甘いものの過剰摂取、または運動不足からなるらしいのだが、俺は酒も一切飲まないし、

運動も人の何倍もしている。しかし甘いものは好きだが、だからと言って毎日のように食べるわけではない。

週に1度、結構食べることがあるが、その結構食べる量がいけないらしい。

それと1日一食の生活を10年以上やっているのだが、それもダメらしい。

一食だと体が飢餓状態になり、甘いものを摂取すると体が多く吸収しようとするのだと。

食べた後に急激に眠くなることもあるのだが、血糖値スパイクって奴だが、それがあるってのも中性脂肪増加に関係あるらしい。

甘いものを食べても良いが、バランスよく、そして一度に多く食べず抑え目で摂取するようにしないと、いくら運動をしてもダメらしい。

数か月前に健康診断を受けたのだが、異常があれば連絡をしますと言われていた。

しかしいつになっても連絡がないので異常がないのだと思っていた。

で先日、契約している生命保険に、健康診断の結果を報告しないといけないということで、

その診断書を取りに行ったら、なんと中性脂肪が結構高い。

俺は毎日3~5時間の運動。そして体脂肪率は8%~10%を保っているのに、なんでそんなことになる!?

中性脂肪の増加はアルコールや甘いものの過剰摂取、または運動不足からなるらしいのだが、俺は酒も一切飲まないし、

運動も人の何倍もしている。しかし甘いものは好きだが、だからと言って毎日のように食べるわけではない。

週に1度、結構食べることがあるが、その結構食べる量がいけないらしい。

それと1日一食の生活を10年以上やっているのだが、それもダメらしい。

一食だと体が飢餓状態になり、甘いものを摂取すると体が多く吸収しようとするのだと。

食べた後に急激に眠くなることもあるのだが、血糖値スパイクって奴だが、それがあるってのも中性脂肪増加に関係あるらしい。

甘いものを食べても良いが、バランスよく、そして一度に多く食べず抑え目で摂取するようにしないと、いくら運動をしてもダメらしい。

▲ページ最上部

ログサイズ:68 KB 有効レス数:54 削除レス数:2

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

健康と病気掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:健康のための食事