動物性食品を食べると病気になる

▼ページ最下部

※省略されてます すべて表示...

>>92

>ゴリラは人間にかなり近い生き物だが、あの筋肉は肉食で出来てない。

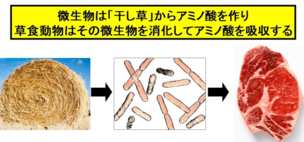

ゴリラの腸内には、人間の腸内には無い特殊な微生物がおり、植物性の食物(セルロース)を分解して、

筋肉の材料となるアミノ酸を合成する能力があります。

それでも、効率の悪い草食だけで体を維持するためには、肉食の場合よりもはるかに大量の食事量が必要になります。

そのため、ゴリラのオスは、1日に約30kgもの食事をしますし、それだけの量の植物性食物を分解するために、

腸内では多くの微生物が活動し、アミノ酸をはじめとする栄養を大量に分解・吸収しています。

なお、その膨大な食事量を満たすために、野生のゴリラは、1日の活動時間のほとんどを食糧探しと食事に費やしています。

また、ゴリラという種は遺伝子的に筋肉量が多く、一度付いた筋肉も落ちにくいという特性があります。

人間は、運動をやめるとたちまち筋肉が萎縮してしまいますが、ゴリラは運動をしていなくても

筋肉が落ちることはありません。

そのため、ゴリラは人間のようなに筋トレをする必要はなく、生まれ持った多くの筋肉を、

日常生活を送っているだけで維持できるのです。

つまり、人間がゴリラの食生活を真似て筋肉を増やすことは不可能です。

>ゴリラは人間にかなり近い生き物だが、あの筋肉は肉食で出来てない。

ゴリラの腸内には、人間の腸内には無い特殊な微生物がおり、植物性の食物(セルロース)を分解して、

筋肉の材料となるアミノ酸を合成する能力があります。

それでも、効率の悪い草食だけで体を維持するためには、肉食の場合よりもはるかに大量の食事量が必要になります。

そのため、ゴリラのオスは、1日に約30kgもの食事をしますし、それだけの量の植物性食物を分解するために、

腸内では多くの微生物が活動し、アミノ酸をはじめとする栄養を大量に分解・吸収しています。

なお、その膨大な食事量を満たすために、野生のゴリラは、1日の活動時間のほとんどを食糧探しと食事に費やしています。

また、ゴリラという種は遺伝子的に筋肉量が多く、一度付いた筋肉も落ちにくいという特性があります。

人間は、運動をやめるとたちまち筋肉が萎縮してしまいますが、ゴリラは運動をしていなくても

筋肉が落ちることはありません。

そのため、ゴリラは人間のようなに筋トレをする必要はなく、生まれ持った多くの筋肉を、

日常生活を送っているだけで維持できるのです。

つまり、人間がゴリラの食生活を真似て筋肉を増やすことは不可能です。

>>92

>あと、牛豚も実は人間に8割方近い生き物だ。(ry

豚は、消化管の構造で分類すると肉食動物(肉食動物が雑食している状態)なので、

確かに人間に近いと言えます。

一方、牛は、草食動物としてかなり完成されている生き物なので、人間とは大きく異なります。

今から約2,000万年前に、地球上に本格的な草原が出現しました。

草原を埋めた草本類は、セルロース繊維が大変多い植物で、これを主たる食物にして成立したのが、

ウシ、ヤギ、ヒツジなどの反すう動物です。

そして彼らがセルロースを利用するためには、バクテリアの助けが必要です。

反すう動物の代表的家畜である乳牛は、分娩後10ヵ月の間に7,000kgもの牛乳を出します

(最近ではこの量がさらに20,000kgにもなるものもおり、スーパー・カウと呼ばれます)。

7,000kgの牛乳の中には200kgのたんぱく質、250kgの脂肪、300kgの糖、5kgの無機塩類が含まれています。

人間(成人)の体から水分を除くと15kgくらいしかありませんから、これらの数字がいかに膨大かがわかるでしょう。

草しか食べないウシが、なぜ、こんなにたくさんの栄養素を体の外に出せるのでしょうか。

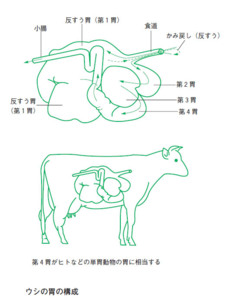

ウシやヒツジなどの反すう動物の胃は4つに分かれています。

本当の胃、つまりわれわれ単胃動物の胃に相当するのは最後の第4胃で、前の3つは、

「反すう」といわれる食物のかみ戻しと、発酵を行なうための仕かけです。

>あと、牛豚も実は人間に8割方近い生き物だ。(ry

豚は、消化管の構造で分類すると肉食動物(肉食動物が雑食している状態)なので、

確かに人間に近いと言えます。

一方、牛は、草食動物としてかなり完成されている生き物なので、人間とは大きく異なります。

今から約2,000万年前に、地球上に本格的な草原が出現しました。

草原を埋めた草本類は、セルロース繊維が大変多い植物で、これを主たる食物にして成立したのが、

ウシ、ヤギ、ヒツジなどの反すう動物です。

そして彼らがセルロースを利用するためには、バクテリアの助けが必要です。

反すう動物の代表的家畜である乳牛は、分娩後10ヵ月の間に7,000kgもの牛乳を出します

(最近ではこの量がさらに20,000kgにもなるものもおり、スーパー・カウと呼ばれます)。

7,000kgの牛乳の中には200kgのたんぱく質、250kgの脂肪、300kgの糖、5kgの無機塩類が含まれています。

人間(成人)の体から水分を除くと15kgくらいしかありませんから、これらの数字がいかに膨大かがわかるでしょう。

草しか食べないウシが、なぜ、こんなにたくさんの栄養素を体の外に出せるのでしょうか。

ウシやヒツジなどの反すう動物の胃は4つに分かれています。

本当の胃、つまりわれわれ単胃動物の胃に相当するのは最後の第4胃で、前の3つは、

「反すう」といわれる食物のかみ戻しと、発酵を行なうための仕かけです。

いちばん前にある「反すう胃」は、500kgのウシで100kg以上もの目方になります。

いちばん前にある「反すう胃」は、500kgのウシで100kg以上もの目方になります。 内容物には1g当たり10~100億という莫大な数のバクテリアが住み着いています。

ウシは盛んに草を食べますが、ウシ自身のために食べているというより、

反すう胃の中にいる膨大なバクテリアのために食べているということができます。

草に含まれる炭水化物はセルロースを含めて、バクテリアのエネルギー源、

さらにはたんぱく質の合成にも使われます。

バクテリアが酸素のない条件で発酵して作る最終産物は、酢酸、プロピオン酸、

乳酸などの有機酸と呼ばれる酸であることは先ほど述べましたが、

ウシはこれらを吸収して、自分の細胞内でミトコンドリアを使って好気的代謝を行ない、

大きなエネルギー(基礎代謝量の70%にも相当します)を得ています。

発酵の結果酸ができますから、反すう胃の中が酸性になって発酵が止まってしまう危険があるのですが、

反すう動物は炭酸水素ナトリウムを含んだアルカリ性の唾液を大量に分泌し、これを反すう胃に注ぎ込んで

内容物を中和しています。

ウシの1日の唾液の量は100~190褄にも達します。

これはウシの体全体の水分量の約半分という、思いもよらぬ大量の水分です。

反すう胃内のバクテリアは、宿主にエネルギー源を供給することはもちろん、

反すう胃内のバクテリアは、宿主にエネルギー源を供給することはもちろん、 たんぱく質を供給することも行ないます。

多くのバクテリアは、適当な炭水化物があってさらにアンモニアのような窒素源、

また一部のアミノ酸(システイン、メチオニン)に必要な硫酸塩のような硫黄の供給源があれば

すべてのアミノ酸を合成して、菌体それ自身を含めて必要なたんぱく質を作ることができます。

このようにして作られた菌体は、原生動物に食べられたりしますが、そのようなものも含めて相当な速さで

第4胃へと流れ落ちていきます。

第4胃がわれわれの胃に相当していますから、ウシの消化管の中の食物の流れを第4胃を出発点に眺めれば、

ウシは草を食べているのではなく、バクテリア、原生動物などたんぱく質に富んだ食材を丸ごと食べていることになります。

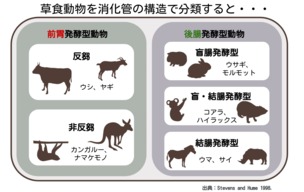

草食動物の進化の歴史をたどると、発酵はまず大腸、盲腸などの消化管の最後部で起こってきます。

ウマなど古い奇蹄類の動物は今でもこのような方式をとっています。

このような動物は消化管の最前部で発酵が起きている反すう動物に比べて決定的に劣るところがあります。

それは発酵しているバクテリアが糞として外に出てしまい、利用できないということです。

つまり、発酵でできた有機酸を吸収してエネルギー源にすることは可能ですが、バクテリアの作った

たんぱく質からアミノ酸を得るためには消化吸収の過程が必要で、消化管の最後の部分で発酵が起きているために、

ウマなどはそれができないということです。

多くのネズミの仲間、ウサギ、コアラなどは大きな盲腸を持ち、そこで発酵が起きていますが、

多くのネズミの仲間、ウサギ、コアラなどは大きな盲腸を持ち、そこで発酵が起きていますが、 このような動物は盲腸から出てくる糞を食べます。

この「糞食」は、「盲腸発酵」動物の一般的な性質です。

糞食をする理由は、言うまでもなく発酵していたバクテリアを回収して、バクテリアの作った

たんぱく質を消化してアミノ酸を吸収することにあります。

このように見てくるとウマは、たんぱく質の摂取に大きな問題を抱えた珍しい(古い)草食動物ということができます。

ここまで述べてきたとおり、草食動物はバクテリアを発酵させるために、消化管のどこかが目立った変化を見せます。

そのような観点でヒトの消化管を見ると、ヒトの消化管はイヌやネコのそれと同様に際立った変形はなく、

肉食動物の特徴を備えています。

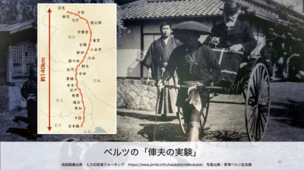

一部の食育本で有名な俗説に、

「明治時代のベルツ氏の人力車実験から、肉を食べずにお米ばかり大量に食べる方が身体に良いことが証明された」

とか、

「日本人の身体には、肉よりもお米の方が合っている」

というものがあります。

この伝説は、TOSSなど一部教育関係者の間で事実と信じられていますが、実は実験結果の考察ミスであり、

現代の生理学や栄養学の観点からはとっくに否定されています。

しかし、未だに多くの人々が、この明治時代の誤った説を信じてネットなどで広めています。

食育を通じて子ども達に広まってしまえば、むしろ育ち盛りに成長を阻害したり身体を壊してしまうだろうと

心を痛めているこの頃なので、今日はこの話を取り上げたいと思います。

「明治時代のベルツ氏の人力車実験から、肉を食べずにお米ばかり大量に食べる方が身体に良いことが証明された」

とか、

「日本人の身体には、肉よりもお米の方が合っている」

というものがあります。

この伝説は、TOSSなど一部教育関係者の間で事実と信じられていますが、実は実験結果の考察ミスであり、

現代の生理学や栄養学の観点からはとっくに否定されています。

しかし、未だに多くの人々が、この明治時代の誤った説を信じてネットなどで広めています。

食育を通じて子ども達に広まってしまえば、むしろ育ち盛りに成長を阻害したり身体を壊してしまうだろうと

心を痛めているこの頃なので、今日はこの話を取り上げたいと思います。

この実験自体は正しい手順を踏んでいましたが、ここから、

この実験自体は正しい手順を踏んでいましたが、ここから、 明治時代の「食養会」をはじめとする人達は、

誤った結論を導き出してしまいました。

(ちなみに、食養会とは、大量のお米ばかりを食べ、

野菜等も含めた様々なおかず等を減らすことを勧めた団体で、

特に洋風の食事を禁止しました。その思想は、後の様々な代替医療や

マクロビオティックなどに受け継がれました)

その誤った結論こそが、

「普段からずっとお米ばかり食べて、肉を全く食べない方が、力が出るので身体に良い」

というものです。

しかし、ベルツさんの実験からこのような結論を導くのは論理の飛躍です。

なぜなら、ベルツさんの実験は、

「お米やジャガイモや麦などを食べると、人力車夫という限定的な重労働に従事している間は力が出る」

ということを証明していますが、

「事務職や営業職や軽労働などの人が、"お米ばかり"食べると健康に良い」

なんてことは全く証明していないからです。

しかも、「一時的に力が出る」ということと、

「普段から元気はつらつとして長生きでる」ということは、

全く別次元の問題です。

この人力車夫が元気で長生きできたかどうかは、

ベルツさんの実験からは全く読み取れないのです。

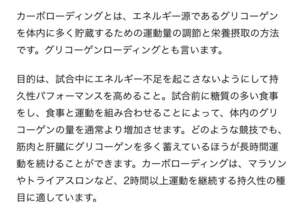

ベルツさんの実験を現代の生理学の知識からひもとくと、

ベルツさんの実験を現代の生理学の知識からひもとくと、 実は、彼の発見した現象はスポーツ生理学でいう

「カーボローディング」だったのです。

カーボローディングとは、長時間のマラソン、水泳、

クロスカントリースキー、ロードレースなどの

有酸素運動の前に沢山のデンプンを食べておくと、

競技の間、ずっと持久力が保たれるという現象ですが、

ここで言うデンプンとは、別にお米に限らず、バナナや、

小麦を砂糖などで固めた食品でも良いのがミソです。

というか、むしろお米のような粒食より、

バナナや粉食のほうが早く力が出ます。

そして、そういった過酷なスポーツの選手でも、

普段の筋肉や健康を保つためには、やはり、

試合がオフの日に、肉、魚、野菜などのおかずも

バランス良く食べることが大切なのです。

では、どうして長時間の激しい肉体労働の時にだけ、

こんな不思議な現象が起こるのでしょうか。

この点について簡単に説明します。

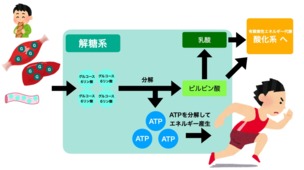

まず、速く走るためには筋肉が激しく収縮と弛緩を繰り返さなければなりません。

まず、速く走るためには筋肉が激しく収縮と弛緩を繰り返さなければなりません。 筋肉が収縮するには、筋肉を構成している「筋細胞」という細胞の中で「ATP」

という物質が作られなければなりません。

ところがATPは、細胞の中の2カ所でしか作られません。

(1)解糖系。

(2)TCA回路(クエン酸回路とも呼ばれます)を経た呼吸鎖。酸素が必要。

(1)の解糖系は、酸素が無い状態でも(2)の約100倍のスピードでATPを作れます。

ですから、激しい運動が長く続く時は、血管から筋肉への酸素供給が追いつかなくなって

(2)が働かなくなり、(1)の解糖系だけがATPを供給するのです。

しかし、解糖系でATP作りの原料に使えるのはグルコースとグリコーゲンだけです。

デンプンは食べると消化されてグルコースになるので、試合前に沢山デンプンを食べておけば、

筋肉中の酸素がなくなっても解糖系がどんどんATPを作ってくれます。

だから猛スピードで走れるのです。

しかし、その反面、「走る」という動作を可能ならしめる「筋肉」という組織を養うためには、

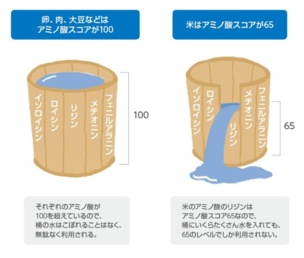

しかし、その反面、「走る」という動作を可能ならしめる「筋肉」という組織を養うためには、 やはり肉などの動物性食品から十分なたんぱく質を摂ることが不可欠なのですが、お米には

たんぱく質は少量しか含まれおらず、しかも植物性たんぱく質なのでアミノ酸スコアも低く、

体内での利用効率も悪いのです。

働き盛りの男性肉体労働者は、1日に約3000キロカロリーか、それ以上の熱量が必要です。

ベルツ氏の実験に参加した人力車夫は、それに見合う大量のお米を食べ、デンプンを解糖系で燃やして、

残ったたんぱく質で筋肉を維持していたと考えられます。

しかし、仮にお米ばかり食べていたとすれば、たんぱく質合成に不可欠な「リジン」というアミノ酸が

お米にはほとんど含まれていないため、次第に筋肉が細くなって走れなくなり、しまいには廃業せざるを

得なくなったでしょう。

一方、クルマ社会・ネット社会に生きる私達現代人が、3000キロカロリーのお米を食べたらどうなるでしょうか。

一方、クルマ社会・ネット社会に生きる私達現代人が、3000キロカロリーのお米を食べたらどうなるでしょうか。 軽作業の18~29歳の男性は、1日に約2250キロカロリーで十分ですので、余った分のカロリーで肥満します。

では、肥満しないように、2250キロカロリーに抑え、それをお米だけで摂ったらどうなるか?というと、

精白米の場合、たんぱく質はたった33gしか摂取できないのです。玄米でも38gです。

男性20歳代のたんぱく質の推定平均必要量は1日50g、推奨量は60gですから、お米ばかりの食事では身体を壊してしまいます。

やはり、健康の維持に重要なたんぱく質は、肉や魚などをバランス良く食べることで補う必要があるのです。

■「餓死したよう」…7年間トロピカル・フルーツだけ食べたヴィーガンのインフルエンサー死去

■「餓死したよう」…7年間トロピカル・フルーツだけ食べたヴィーガンのインフルエンサー死去 数年間、果物や野菜など極端な植物性の食事にこだわっていた有名な「ヴィーガン(vegan)」

インフルエンサーが死亡した。

知人らは彼女が「餓死したようだ」と推測している。

31日(現地時間)、米ニューヨークポストによると、ティックトックやインスタグラムなどの

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で数百万人のフォロワーを持つロシア国籍の

ジャンナ・サムソノワさん(39)は東南アジアを旅行中だった21日、マレーシアで死亡した。

知人らは「彼女は餓死したのだと思う」と話し、死亡直前は健康状態が非常に良くなかったと証言した。

ある知人は現地メディアのインタビューで

「数カ月前にスリランカで会った時、サムソノワはとても疲れて見え、むくんだ足からリンパ液が漏れ出ていた」

とし「人々が治療のために彼女を家に帰そうとしたが、サムソノワは逃げた」と話した。

この知人はその後、タイ・プーケットの宿でサムソノワさんの上の階に泊まったとし

「サムソノワに再び会った時は鳥肌が立つほどだった。毎朝、彼女の遺体を発見するのではないかと怖かった」

と話した。

また「治療を受けるように説得したが、成功できなかった」と説明した。

サムソノワさんの母親は娘が「コレラ感染」のようだと語った。

しかし、公式的な死因はまだ明らかになっていないと、ニューヨークポストは伝えた。

サムソノワさんは自分の周りの人々が本来の年齢より老けて見える理由が「ジャンクフード」のためだと考え、

サムソノワさんは自分の周りの人々が本来の年齢より老けて見える理由が「ジャンクフード」のためだと考え、 菜食に入門したという。

その後、サムソノワさんはSNSを通じて調理していない菜食を勧めてきた。

サムソノワさんは「完全に生のヴィーガン料理の献立を維持する」とし、

「果物とひまわりの芽、果物のスムージーとジュースだけを摂取する」と話していた。

サムソノワさんは「私の体と心が毎日のように変化している」と言い、

「私は新しい自分自身を愛しているし、以前の習慣には絶対に戻らない」と強調した。

ある知人はサムソノワさんがこの7年間、ジャックフルーツ、ドリアンなどトロピカル・フルーツだけ食べたと説明した。

しかし、知人らはサムソノワさんのこのような「健康食」に対する執着が彼女を死に追い込んだと疑っている。

ある友人は「医師でなくても、このような献立がどんな結果を生むかは簡単に分かること」とし

「冷酷な言い方だろうが、愚かさによって身体が拷問されるのを見守るしかなかった」と話した。

調理していない野菜を摂取するのは、ある程度は減量や心臓病の改善、糖尿病予防などには役立つが、

カルシウムとビタミンD不足を招くなど、栄養失調の危険があるとニューヨークポストは指摘した。

さらに貧血、神経系の損傷、不妊などの可能性も高まるとした。

しかし、サムソノワさんのファンは死因を極端な献立のためと考えるのではなく、

摂取した食品の化学的成分に問題があったと考えているとメディアは報じた。

とても勉強になる良スレ

●一世を風靡した米モデル女優、ヴィーガンやめて「25歳に戻った」

●一世を風靡した米モデル女優、ヴィーガンやめて「25歳に戻った」 腸に問題 → 肉食にトライ → 重い便秘が解消

モデルで女優のジェニー・マッカーシー(52)は、ヴィーガンの食生活から

肉を取り入れた食生活に変えたことで「25歳に戻った」ように感じていることを明かした。

「クリーン」な食事をしたいという理由から、長年動物製品を避けていたものの、

それが消化器系に大きな負担となり、お腹が張るようになってしまったそうで、

腸の問題が解決されなければ人工肛門袋が必要になると警告された医師から

「肉食」を試すよう勧められたという。

ジェニーはピープル誌に話した。「あまりにもお腹が張っていて、いつも妊娠3カ月みたいな気分だった。

こんなことまで言うのも申し訳ないんだけど、私は2週間に一回しか便が出なかったの」

「それで肉食を始めた。すごく嫌だったんだけど、『これ以外はすべてトライしたんだから、肉食になってみたら』

って医者から言われたの。そうしたら、私の腸が回復した。今は毎日便が出る。25歳に戻ったような気分よ」

ジェニーは、橋本病(甲状腺機能低下症)、リーキーガット症候群、セリアック病など

多くの健康問題を抱えているものの、この新しい食生活のおかげで体調が良くなり、

体重も減っただけでなく、肌の問題も改善したと説明している。

ベジタリアンは肉食者より「思いやり」に欠けていた...定説「動物に優しい」を覆す新発見【最新研究】

ベジタリアンは肉食者より「思いやり」に欠けていた...定説「動物に優しい」を覆す新発見【最新研究】 https://www.newsweekjapan.jp/stories/lifestyle/2025/06/5554...

2025年6月14日(土)08時20分

メリッサ・フルール・アフシャー

●人間の基本的な価値観である『思いやり』で低いスコアが出たのはなぜか?

ベジタリアン(菜食主義者)は親しい人への配慮、社会的規範の順守といった

社会的価値を、肉食者ほど重視しない傾向があることが最新研究から判明した。

アメリカ・バージニア州のウィリアム・アンド・メアリー大学の心理学者

ジョン・ネズレク(John Nezlek)教授が、アメリカとポーランドの3つの先行研究を

メタ分析した、菜食主義者と非菜食主義者の価値観の相違に関する最新論文が

科学誌「PLOS ONE」に掲載された。

ネズレク教授によると、菜食主義者は社会的少数派として、

自らの信念を貫こうとする傾向があるという。

本研究の対象となったのは、オーバーサンプリングされたアメリカの成人で

菜食主義者514人と非菜食主義者540人に関する1つの研究、そしてポーランドの

菜食主義者68人と非菜食主義者1943人に関する2つの研究である。

回答は、心理学者のシャローム・シュワルツの「ポートレート価値観質問票

(Portrait Values Questionnaire:PVQ)」を用いて評価された。

この質問票では、友人や家族への「博愛」、「安全・安定」、自立性など、

10項の人間の基本的な価値観について測定する。

アメリカでは57項目の改訂版、ポーランドでは21項目版の

「ポートレート価値観質問票」を使用した。

それぞれの版で

「彼女は新しいアイデアを考え、創造的であることが重要だ。自分流でやることが好きだ」

「彼にとっては成功が重要で、他者より抜きん出たいと思っている」

など、性別ごとに異なる目標や欲求が提示された。

このように性別に基づいた表現を用いることは、回答者が比較対象との関係性における

自らの能力を強化することを意図している。

全研究において、「1=まったく私と似ていない」、「2=私と似ていない」、

「3=私と少し似ている」、「4=私とそこそこ似ている」、「5=私と似ている」、

「6=私ととても似ている」の6段階で各項目の評価を行なった。

10項の人間の基本的な価値観について測定する。

アメリカでは57項目の改訂版、ポーランドでは21項目版の

「ポートレート価値観質問票」を使用した。

それぞれの版で

「彼女は新しいアイデアを考え、創造的であることが重要だ。自分流でやることが好きだ」

「彼にとっては成功が重要で、他者より抜きん出たいと思っている」

など、性別ごとに異なる目標や欲求が提示された。

このように性別に基づいた表現を用いることは、回答者が比較対象との関係性における

自らの能力を強化することを意図している。

全研究において、「1=まったく私と似ていない」、「2=私と似ていない」、

「3=私と少し似ている」、「4=私とそこそこ似ている」、「5=私と似ている」、

「6=私ととても似ている」の6段階で各項目の評価を行なった。

●主な発見

• 思いやりのなさ

3つのすべての調査で、菜食主義者は「親しい人への親切心(benevolence)」の項目で

肉食者より有意に低い評価となった。

つまり、個人的な人間関係を育むことにあまり重きを置いていないことを示唆する。

• 安全志向と社会順応性の低さ

菜食主義者は安全と調和を重視するといった「安全性」や社会規範に従う「順応性」

といった項目でも、一貫して低いスコアを示した。

• 刺激・達成・権力意識

一方で、菜食主義者は刺激の追求などの「熱血性(excitation)」、個人的な成功である

「達成感(achievement)」、資源の支配といった「権力(power)」といった項目において、

肉食者より高スコアを記録した。

• 思いやりのなさ

3つのすべての調査で、菜食主義者は「親しい人への親切心(benevolence)」の項目で

肉食者より有意に低い評価となった。

つまり、個人的な人間関係を育むことにあまり重きを置いていないことを示唆する。

• 安全志向と社会順応性の低さ

菜食主義者は安全と調和を重視するといった「安全性」や社会規範に従う「順応性」

といった項目でも、一貫して低いスコアを示した。

• 刺激・達成・権力意識

一方で、菜食主義者は刺激の追求などの「熱血性(excitation)」、個人的な成功である

「達成感(achievement)」、資源の支配といった「権力(power)」といった項目において、

肉食者より高スコアを記録した。

●なぜ重要なのか?

この結果は「菜食主義者=思いやりがある」、あるいは仲間と協調する「コミュニティ思考」

であるという、一般的な認識に疑問を投げかけるものだ。

むしろ、菜食主義という食生活を採用することで、伝統からの脱却や自己決定への志向、

さらには非伝統的な方法での権力や達成の追求といった意欲を反映している可能性がある。

もっとも、調査対象はアメリカとポーランドという西洋の2カ国に限られており、

他地域にも該当するかは不明だ。

しかし、菜食という選択そのものが少数派としての「個人主義的な決断」であるとして、

ネズレク教授は次のように指摘する。

「本研究の結果からは、菜食主義者は非菜食主義者よりも動物の痛みや苦しみには敏感で、

環境問題への高い意識はあるものの、必ずしもそれが人間の基本的な価値観である『思いやり』

を反映していないことを示しています」

【参考文献】

Nezlek, J. B. (2025). Rethinking vegetarianism: Differences between vegetarians and non-vegetarians in the endorsement of basic human values. PLOS ONE, 20(5).

この結果は「菜食主義者=思いやりがある」、あるいは仲間と協調する「コミュニティ思考」

であるという、一般的な認識に疑問を投げかけるものだ。

むしろ、菜食主義という食生活を採用することで、伝統からの脱却や自己決定への志向、

さらには非伝統的な方法での権力や達成の追求といった意欲を反映している可能性がある。

もっとも、調査対象はアメリカとポーランドという西洋の2カ国に限られており、

他地域にも該当するかは不明だ。

しかし、菜食という選択そのものが少数派としての「個人主義的な決断」であるとして、

ネズレク教授は次のように指摘する。

「本研究の結果からは、菜食主義者は非菜食主義者よりも動物の痛みや苦しみには敏感で、

環境問題への高い意識はあるものの、必ずしもそれが人間の基本的な価値観である『思いやり』

を反映していないことを示しています」

【参考文献】

Nezlek, J. B. (2025). Rethinking vegetarianism: Differences between vegetarians and non-vegetarians in the endorsement of basic human values. PLOS ONE, 20(5).

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この頃の公家の食事は、食べる料理よりも見る料理が多く、

干物の魚介が動物蛋白の中心となり、仏教の殺生戒から

獣肉を食べることはほとんどなかった。

(中略)

そのうえ、宴遊と濁酒の飲楽にあけくれ、運動不足と慢性胃弱、

糖過多に陥り、平家一門の体格を下げる条件がそろっていた。

結果として消費的、依存的な精神生活を送っていたことになる。

(中略)

そこへいくと、源氏は関東の田舎侍だけあって、日常から武技を練り、

狩猟をさかんに行い、その獲物は食膳に自由にのぼっていた。

これは魚介の干物とは比較にならないほど新鮮な動物淡白の摂取法である。

(「逆・日本史1巻」32ページより)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この頃の公家の食事は、食べる料理よりも見る料理が多く、

干物の魚介が動物蛋白の中心となり、仏教の殺生戒から

獣肉を食べることはほとんどなかった。

(中略)

そのうえ、宴遊と濁酒の飲楽にあけくれ、運動不足と慢性胃弱、

糖過多に陥り、平家一門の体格を下げる条件がそろっていた。

結果として消費的、依存的な精神生活を送っていたことになる。

(中略)

そこへいくと、源氏は関東の田舎侍だけあって、日常から武技を練り、

狩猟をさかんに行い、その獲物は食膳に自由にのぼっていた。

これは魚介の干物とは比較にならないほど新鮮な動物淡白の摂取法である。

(「逆・日本史1巻」32ページより)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平家一門の食事内容は、現代人の食生活に近いのではないでしょうか?

さらに読んでいくと、平家のような食生活は精神的にも不安定にし、

源氏の食生活は健康な精神状態を作っていたと推測できるといったことが

述べられています。

引用した文章の中には、「糖過多」といった記述も見られるので、

炭水化物中心の食生活が、平家一門を肉体的にも精神的にも

病的にしていったのではないでしょうか?

このように歴史的な視点からも、和食が健康的だとは言えません。

特に炭水化物(糖質)まみれの食生活は、運動量の少ない

現代人にとっては健康とは対極にあるように思えます。

和食が健康食だという誤謬を喧伝していると、そのうち、

海外から痛烈な批判を浴びることになりそうです。

さらに読んでいくと、平家のような食生活は精神的にも不安定にし、

源氏の食生活は健康な精神状態を作っていたと推測できるといったことが

述べられています。

引用した文章の中には、「糖過多」といった記述も見られるので、

炭水化物中心の食生活が、平家一門を肉体的にも精神的にも

病的にしていったのではないでしょうか?

このように歴史的な視点からも、和食が健康的だとは言えません。

特に炭水化物(糖質)まみれの食生活は、運動量の少ない

現代人にとっては健康とは対極にあるように思えます。

和食が健康食だという誤謬を喧伝していると、そのうち、

海外から痛烈な批判を浴びることになりそうです。

▲ページ最上部

ログサイズ:137 KB 有効レス数:118 削除レス数:6

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

健康と病気掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

スレッドタイトル:動物性食品を食べると病気になる