インナーマッスルて何やねん

▼ページ最下部

下着に描いた筋肉図

こんな脳筋を市長に当選させた池田市って・・・

調べたら大阪かw

調べたら大阪かw

アウターマッスルは外側の筋肉で触ることができる。力を入れるとムキムキなるやつ。鎧みたいもので、付けすぎるとビルダーみたいに体の動きが鈍く硬くなる。

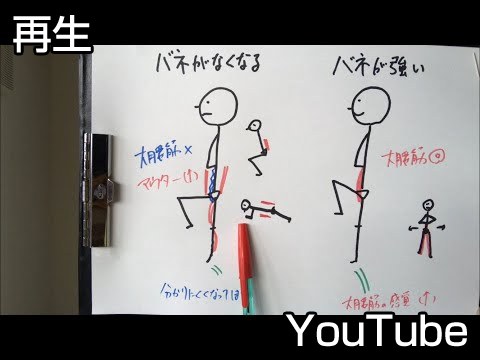

インナーは体の内側・中心部にあり触ることのできない腸腰筋が有名で上半身と下半身をつないでいる。いわゆる体幹が強い選手といわれる場合、インナーマッスルが発達しているという意味合い。俊敏性とか体のバネとかしなやかな動きをつかさどる。

インナーは体の内側・中心部にあり触ることのできない腸腰筋が有名で上半身と下半身をつないでいる。いわゆる体幹が強い選手といわれる場合、インナーマッスルが発達しているという意味合い。俊敏性とか体のバネとかしなやかな動きをつかさどる。

いらんな〜マッスルじゃないやつ。

●“インナーマッスル”は特殊な筋肉なのか?

●“インナーマッスル”は特殊な筋肉なのか? 私たちが知る限りにおいては、筋肉の種類について、インナーマッスル(近年、「身体の内側の筋肉、表から見えない筋肉」などの

ニュアンスとしてこういう呼び方があるようです)、あるいはアウターマッスル(近年、「身体の外側の筋肉、比較的大きな筋肉、

表から見える筋肉」などのニュアンスとしてこういう呼び方があるようです)というような 区分けは必要ないようです。

とりわけ近年の風潮としては、いわゆる「インナーマッスル」と呼ばれる筋肉については、何か特殊な能力をもった筋肉であると

考える傾向が生まれているようです。

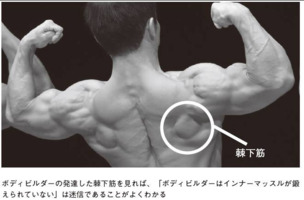

特に、「肩のインナーマッスル」という言葉を良く聞きますが、これは、野球の投球動作などで肩関節に負担がかかるので、

その負担を受ける筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋など)の停止腱部分が、三角筋や広背筋に隠れて表面からは見えにくいことから

言われはじめた言葉のようです。

また、この筋肉は回旋動作に関連する筋腿板に主に付着しているという構造を持っているため、特殊な回旋運動をするかのごとくいわれていますが、

その動きだけでなく、上腕を前方挙上する場合や他の動作でも収縮します。

解剖図などを見ていただければ分かりますが、筋肉の付着箇所(あるいは腱が)は肩の深部にあり、「背中側あるいは肩甲骨近辺にある筋肉」

という表現ができます。

肩関節以外にもサッカー選手が重要としている股関節を安定させる筋肉として腸腰筋(大腰筋、腸骨筋など)が挙げられますが、

肩関節以外にもサッカー選手が重要としている股関節を安定させる筋肉として腸腰筋(大腰筋、腸骨筋など)が挙げられますが、 この筋肉は直立姿勢で脚部を挙上した時に大腿直筋、腹直筋と共に収縮します。

脊柱起立筋などとは桔抗筋(反対の動きをする筋肉)の関係にあります。

この腸腰筋は内蔵に隠れて表面からは見えにくいのですが、巷でいわれているような「特殊な部位にある筋肉」ではないと考えられます。

筋肉について、インナーあるいはアウターという呼び方は、近年さかんに言われているだけで、本来医学的にそのような呼び方は

なかったのではないかと思われます。

私たちの筋肉は、コンビニで販売されている肉まんではないので、中身の「具」と「皮」のような明確な区分けがあるはずがありません。

それに人体は複雑に絡み合った筋肉によって動作しているのです。

私たちトレーナーグループは、以上のことから、特定の筋肉について、それを「特殊な筋肉」と考えるより、

「トレーニングをしなければならない筋肉の一つ」と考えるべきであるという結論で対応しています。

そして、「ある部分のトレーニングのみを行う」という風潮を生じさせないためにも、「何か特別な働きをする筋肉」が存在するというような表現は

ぜひとも慎みたいとも考えています。

インナーマッスルなんて嘘っぱち、とまでは言いませんが、それだけを専用に鍛えるトレーニングなんて無いんですよ。

インナーマッスルなんて嘘っぱち、とまでは言いませんが、それだけを専用に鍛えるトレーニングなんて無いんですよ。 また、インナーマッスルは動作の補助で使う筋肉(らしい)なので、それのみでは動かず、必ずアウターマッスルも一緒に動きます。

逆に言えば、アウターマッスルのトレーニングを行えば、協働してインナーマッスルも同時に否応なく鍛えられます。

長くなるので、これを読んでみて下さい。

↓

【体感トレーニング】インナーマッスル理論は廃れた過去のもの

http://workoutnavi.com/innermuscl...

要約すると、「インナーマッスルのトレーニング理論が流行ったのは20年前で、研究の結果、やっても意味が無いと結論付けられた」

「しかし、日本にはウエイトトレーニングを否定したい人が多いので、未だに“インナーマッスル”という言葉を使ったビジネス

(詐欺商法)が成立している」ということです。

実際、ダイエット本ではない真面目な筋トレ理論の本を読めば「インナーマッスルだけ鍛えようとしても無意味なので普通に筋トレすることが大事」

と書かれています。

べつにそれいいのよ。体幹を意識して体幹を使うためにアウターを鍛えるのはべつにかまわんのさ。超一流の選手はそうやっているでしょう。でも普通の選手はアウターを鍛えると外の筋肉をメインに使おうとするから動きが鈍くなってパフォーマンスが悪くなるわけさ。

>>12

レスありがとうございます。

今のところ客観的なデータや明確なエビデンスと呼べるものは無い(?)のですね。

私は高校で野球部の顧問をしているのですが、数年前からウエイトトレーニングを取り入れており、

体育学博士号を持ち海外での指導経験も長いトレーナーの方にメニューを組んでいただきました。

当初私も、聞きかじった知識で「選手たちのインナーマッスルや体幹を中心に鍛えたい」と

申し出たのですが、「サッカーの長友選手の本が売れたために商売になると踏んだトレーナーや

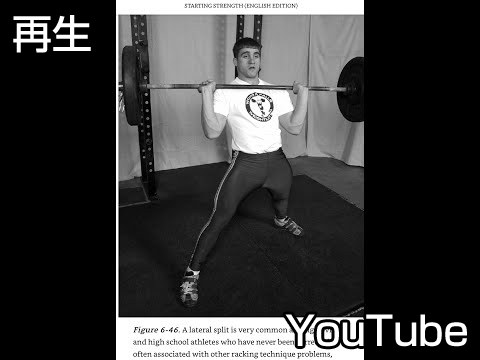

整体師の影響だと思いますが、世界中でそんなこと言ってるのは日本だけです。たとえば体幹だけを

個別に鍛えることは不可能とまでは言いませんが、それならばチマチマとプランクなんかやるよりも

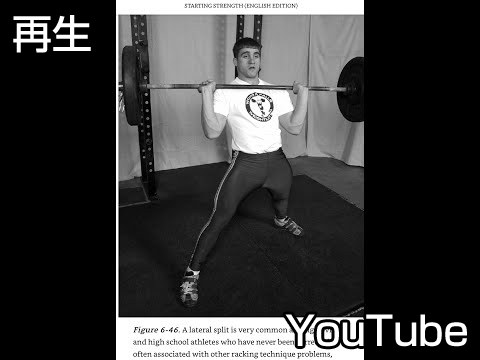

所謂“BIG3”(ペントプレス・スクワット・デッドリフト)をやった方が、よっぽど体幹も一緒に

強くなります。それから、『インナーマッスルを意識した動きを…云々』などと言いますが、下手に

そんな意識をしたら動作が不自然になって、かえって怪我を招くだけですよ」と一蹴されました。

レスありがとうございます。

今のところ客観的なデータや明確なエビデンスと呼べるものは無い(?)のですね。

私は高校で野球部の顧問をしているのですが、数年前からウエイトトレーニングを取り入れており、

体育学博士号を持ち海外での指導経験も長いトレーナーの方にメニューを組んでいただきました。

当初私も、聞きかじった知識で「選手たちのインナーマッスルや体幹を中心に鍛えたい」と

申し出たのですが、「サッカーの長友選手の本が売れたために商売になると踏んだトレーナーや

整体師の影響だと思いますが、世界中でそんなこと言ってるのは日本だけです。たとえば体幹だけを

個別に鍛えることは不可能とまでは言いませんが、それならばチマチマとプランクなんかやるよりも

所謂“BIG3”(ペントプレス・スクワット・デッドリフト)をやった方が、よっぽど体幹も一緒に

強くなります。それから、『インナーマッスルを意識した動きを…云々』などと言いますが、下手に

そんな意識をしたら動作が不自然になって、かえって怪我を招くだけですよ」と一蹴されました。

技術練習に割く時間との兼ね合いもあるため小筋群の細かいトレーニングまでは行えず、

前出の“BIG3”だけをやらせているのですが、各自の挙上重量の伸びと比例して、球速、遠投力、

打球の飛距離、50m走のタイムなど全てが向上し、危惧していたような「スピードや柔軟性の低下」

「動きが硬くなる」「怪我が増える」などの弊害も見られず、今のところメリットしか感じられませんので、

とりあえず今後もこのままのメニューで続けて行きたいと思います。

今後万一、現在のトレーニングによる弊害と思われるような事象が発生したら、情報共有のために

このスレで報告させていただきます。ありがとうございました。

前出の“BIG3”だけをやらせているのですが、各自の挙上重量の伸びと比例して、球速、遠投力、

打球の飛距離、50m走のタイムなど全てが向上し、危惧していたような「スピードや柔軟性の低下」

「動きが硬くなる」「怪我が増える」などの弊害も見られず、今のところメリットしか感じられませんので、

とりあえず今後もこのままのメニューで続けて行きたいと思います。

今後万一、現在のトレーニングによる弊害と思われるような事象が発生したら、情報共有のために

このスレで報告させていただきます。ありがとうございました。

そういう立場なら野球部全体のレベルアップを見なきゃいかんのだから、とりあえず筋トレっていうのが正しい道なのでしょう。ただ選手個々の話になれば、一流、超一流、その他一同を見分けるポイントはインナーの使い方にあるってことは軽んじてはいけないと思いますね。

[YouTubeで再生]

●「生存者バイアス:一流選手は、なぜ奇怪なトレーニングをしているのか?」

●「生存者バイアス:一流選手は、なぜ奇怪なトレーニングをしているのか?」

君がスポーツ科学の研究者だったとして、史上最も広範囲のリサーチ研究を行うとしよう。

いかなる被験者も選びうる。いかなる変数も設定しうるとしよう。

リフターだったら、どんな人たちを選ぶか? ワールドクラスの選手か? 平凡な選手か?

平凡な選手を被験者にすべきだ。その理由を説明しよう。

これは「生存者バイアス」という概念に関わる。

第二次大戦中、米軍は、帰還した飛行機の被弾状況を調べた。

最も被弾しやすい所を見つけて、そこを補強すれば墜落率を下げれると考えたのだ。

しかし、この考えは間違いだった。

被弾していない箇所こそが飛行機の弱点だった。

帰還機の被弾部分は、むしろ「当たってもOK」な個所を示している。

脆弱な部分を撃たれて、撃墜された飛行機は帰還していない。

我々は誤って、生き残ったトップ選手の練習を模倣すればよいと考える。

世界レベルの選手からデータを集めればよいと思っている。

彼らはこんな方法で成功したのだから、それは価値があると考えてしまう。

オリンピックレベルのリフターを集めて研究すれば彼らのようになれる「秘訣」が分かるか?

しかし、彼らはすでに選抜された存在だ。

競争に生き残った選手のデータは彼らが生き残った理由を示さない。

●「生存者バイアス:一流選手は、なぜ奇怪なトレーニングをしているのか?」

●「生存者バイアス:一流選手は、なぜ奇怪なトレーニングをしているのか?」 君がスポーツ科学の研究者だったとして、史上最も広範囲のリサーチ研究を行うとしよう。

いかなる被験者も選びうる。いかなる変数も設定しうるとしよう。

リフターだったら、どんな人たちを選ぶか? ワールドクラスの選手か? 平凡な選手か?

平凡な選手を被験者にすべきだ。その理由を説明しよう。

これは「生存者バイアス」という概念に関わる。

第二次大戦中、米軍は、帰還した飛行機の被弾状況を調べた。

最も被弾しやすい所を見つけて、そこを補強すれば墜落率を下げれると考えたのだ。

しかし、この考えは間違いだった。

被弾していない箇所こそが飛行機の弱点だった。

帰還機の被弾部分は、むしろ「当たってもOK」な個所を示している。

脆弱な部分を撃たれて、撃墜された飛行機は帰還していない。

我々は誤って、生き残ったトップ選手の練習を模倣すればよいと考える。

世界レベルの選手からデータを集めればよいと思っている。

彼らはこんな方法で成功したのだから、それは価値があると考えてしまう。

オリンピックレベルのリフターを集めて研究すれば彼らのようになれる「秘訣」が分かるか?

しかし、彼らはすでに選抜された存在だ。

競争に生き残った選手のデータは彼らが生き残った理由を示さない。

ソ連では、エリートリフターのデータを元にプレリーピンチャートが作られた。

ソ連では、エリートリフターのデータを元にプレリーピンチャートが作られた。 チャートが示すレップ数セット数に従えばだれもが成長できるのか?

むしろ、遺伝的に優れている選手だからチャート通りにできるのではないか?

となれば、トップ選手の言っていることを信用せず練習を真似しない方がいいことになる。

一流選手の練習は、むしろ「悪い例」なのだ。

パワー系のスポーツや陸上は、遺伝的要素が大きい。

骨格、靭帯の付き方、速筋型か遅筋型か、運動神経等々。

遺伝子ロトの当選者に「当選のコツ」を聞いても無駄だ。

一流選手にも、危なっかしい謎トレをするのがいる。

「俺はこのトレーニングで怪我をしたことはない」という。

いや、怪我をしないから生き残った。当たり前の話だ。

本人は、自分の謎トレが成功の秘訣だと信じている。

実際はその成功は、遺伝子ガチャのおかげかもしれない。

謎トレでも、故障しない遺伝子と、そして幸運に恵まれた。

特にパワー系のスポーツは、ストレスへの対処が重要だ。

トップ選手のやり方だから正しい?

一流選手の「ユニークトレ」の真似は君に深刻な怪我をもたらす危険性がある。

ブルガリアンメソッドはどうだ?

ブルガリアンメソッドはどうだ? 一流選手の思い付きレベルではない。

しかし、マックス90%で毎日トレーニングしたらメダルが取れたというより、

そんなメソッドでも耐えうる選手だからメダルが取れたのだ。

ソ連東欧の選手は使い捨てだった。さらに薬物の問題もあった。

君らは、社会主義の広告塔ではない。君らの目標は自分なりのパワーの獲得だ。

リカバリーに現実的でなければならない。

トレーニングでできること、さけるべきことを考えないといけない。

怪我の危険性はいかばかりか、そんなエゴリフトに何の利益があるのかよく考えろ。

一流選手のトレーニングを見て人は簡単に生存者バイアスに陥る。

選手本人からしてそうだ。生き残った自分しか見えていない。

謎トレは、彼自身にもマイナスかもしれない。でも生き残っているから反省内省しない。

我々はもっと賢くある必要がある。「墜落した飛行機」のデータはないのだ。

凡庸な選手からエビデンスを得るべきなのは、彼らがアスリートの「代表値」だからだ。

もし君が最良のコーチを求めているなら元一流選手は避けた方がいいかもしれない。

優れたコーチは、正しい努力をしてよく勉強してよいプログラムを書く。

元一流選手は、不勉強で傲慢な最悪のコーチだったりする。

君は身長2メートルでも体重180キロでもないだろ?

君は身長2メートルでも体重180キロでもないだろ? 元一流選手は、自分の客観的な立ち位置・特殊性が見えない。

生存者のトレーニングを見て「安全だ」「有効だ」と判断してはいけない。

彼のユニークトレは、彼だけに「合っている」あるいは、何をやろうが彼には「合った」。

また一流選手に近づき、「新理論」を売り込む詐欺師的トレーナー達がいる。

ジョエル・シードマンのような詐欺師は、MLBに「ファンクショナルな動作」を売り込んだ。

彼らは一流選手に取り入り、選手は「体幹理論」なるものの広告塔になる。

バカトレーニングも、優れた遺伝子をもった選手がやると、素晴らしく見える。

「ああ、素晴らしい! ファンクショナルだ!」と。

一流アスリートの一人でもいいから、その「体幹トレ」の信奉者にすればよい。

そのアスリートの実績は、トレーナーの「独自理論」の手柄となる。

●だからァ・・・

http://blog.livedoor.jp/yohei_kaga/archives/2030004.ht...

体幹の重要性をよくいわれます。

バランスだったり、障害予防であったり、当たりの強さの原因だったり。

いいんですけど、勘違いしないでいただきたいのは、腹筋や背筋運動に絞ってそれを鍛えようとしても、

欲しいものを手に入れることはできません。

では、なぜそれのみがクローズアップされて、それらの「体幹」運動がもてはやされているかと言うと、

素人なのに玄人のふりをしなければならない人たちがあまりにも多くいて、彼らが広めちゃったからです。

腹筋運動も背筋運動も、シンプルな動きで簡単に選手を「疲れさす」ことができます。

だから、デモンストレーション数回やって、その運動を何百回も選手にやらせれば、コーチとして「仕事してやった」感が

わきあがってきちゃって、もうそれで「体幹」トレーニングになっちゃうんです。

でもそれは希望する結果を手に入れることができる運動ではないし、一般的に言われる腹筋運動を多く含む体幹運動が

パフォーマンスを向上させることがないことは科学的に証明されていて、そればかりか科学者たちは、

過度の腹筋運動が椎間板ヘルニアを主とする神経障害をもたらすということも発表しています。

http://blog.livedoor.jp/yohei_kaga/archives/2030004.ht...

体幹の重要性をよくいわれます。

バランスだったり、障害予防であったり、当たりの強さの原因だったり。

いいんですけど、勘違いしないでいただきたいのは、腹筋や背筋運動に絞ってそれを鍛えようとしても、

欲しいものを手に入れることはできません。

では、なぜそれのみがクローズアップされて、それらの「体幹」運動がもてはやされているかと言うと、

素人なのに玄人のふりをしなければならない人たちがあまりにも多くいて、彼らが広めちゃったからです。

腹筋運動も背筋運動も、シンプルな動きで簡単に選手を「疲れさす」ことができます。

だから、デモンストレーション数回やって、その運動を何百回も選手にやらせれば、コーチとして「仕事してやった」感が

わきあがってきちゃって、もうそれで「体幹」トレーニングになっちゃうんです。

でもそれは希望する結果を手に入れることができる運動ではないし、一般的に言われる腹筋運動を多く含む体幹運動が

パフォーマンスを向上させることがないことは科学的に証明されていて、そればかりか科学者たちは、

過度の腹筋運動が椎間板ヘルニアを主とする神経障害をもたらすということも発表しています。

僕にとって「体幹」とは「肘から膝までの体の部位」のことで、これらをファンクショナルに鍛えるためには、

スクワット、デッドリフト、ランジ、クリーンなどの、指先からつま先までが、一つの動作をおこなう目的のために

(ほぼ)同時に緊張を起こすような全身運動が最適と考えています。

また、常識で考えれば、それらの運動から得る負荷のほうが、一般で言われる腹筋や背筋の動作時にかかる負荷の何倍も大きいです。

つまり、スポーツパフォーマンス時に近い負荷です。

また、このように全身を常に同時に緊張させるトレーニングを積むと、下半身で作り上げた力をしっかりと上半身に移行するような体になるし、

きっとそれこそが先にもあげた「バランス」「あたりの強さ」につながるし、これらの運動で得たボディーコーディネーションと柔軟性が障害予防になるんです。

こういうと、僕の大嫌いな「インナーマッスル」が…とかいう、専門用語でいうところの「ど素人」が出てくるんですが、

背骨と背骨をつないでいるような細く短い筋肉や、背骨と骨盤をつなぐ筋肉をその「インナーマッスル」というものと考えているならば、

僕が先ほどあげた全身運動すべてがそれらを効果的に鍛えられるということも付け加えておきます。

いいですか、筋肉の収縮というのは「All or None」なんです。

プロとしての常識です。

スクワット、デッドリフト、ランジ、クリーンなどの、指先からつま先までが、一つの動作をおこなう目的のために

(ほぼ)同時に緊張を起こすような全身運動が最適と考えています。

また、常識で考えれば、それらの運動から得る負荷のほうが、一般で言われる腹筋や背筋の動作時にかかる負荷の何倍も大きいです。

つまり、スポーツパフォーマンス時に近い負荷です。

また、このように全身を常に同時に緊張させるトレーニングを積むと、下半身で作り上げた力をしっかりと上半身に移行するような体になるし、

きっとそれこそが先にもあげた「バランス」「あたりの強さ」につながるし、これらの運動で得たボディーコーディネーションと柔軟性が障害予防になるんです。

こういうと、僕の大嫌いな「インナーマッスル」が…とかいう、専門用語でいうところの「ど素人」が出てくるんですが、

背骨と背骨をつないでいるような細く短い筋肉や、背骨と骨盤をつなぐ筋肉をその「インナーマッスル」というものと考えているならば、

僕が先ほどあげた全身運動すべてがそれらを効果的に鍛えられるということも付け加えておきます。

いいですか、筋肉の収縮というのは「All or None」なんです。

プロとしての常識です。

それでもなお、「重い重量で行う運動ではインナーマッスルは鍛えられない!!!」と言いたい方は、まず転職を考え、

それでも今の職に居続けたいという方は、それを証明する専門文献を探してください。

ただ、まずそれらは見当たらないし、もし何かしらを見つけたとしても、それらは全部参考文献すらついていない、

日本人のズブの素人が思いつきで書いた物ばかりです。

本当にこの「インナーマッスル」というくだらないアイデアは、世界中でも日本だけでしか流行ってないんですよ…

プロが本気になって口にするのは恥ずかしいことなんです…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

加賀 洋平

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校キネシオロジー学科大学院プログラム終了。

ロングビーチにおいてストレングス&コンディショニング(S&C)の世界的権威である

Dr. John Garhammerに師事し、S&Cコーチとして経験と知識を積む。

日米両国で様々なレベルのアスリート指導経験があり、現在は仙台大学において、

日本においては稀有な大学レベルでのS&Cプログラムを主催・運営している。

それでも今の職に居続けたいという方は、それを証明する専門文献を探してください。

ただ、まずそれらは見当たらないし、もし何かしらを見つけたとしても、それらは全部参考文献すらついていない、

日本人のズブの素人が思いつきで書いた物ばかりです。

本当にこの「インナーマッスル」というくだらないアイデアは、世界中でも日本だけでしか流行ってないんですよ…

プロが本気になって口にするのは恥ずかしいことなんです…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

加賀 洋平

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校キネシオロジー学科大学院プログラム終了。

ロングビーチにおいてストレングス&コンディショニング(S&C)の世界的権威である

Dr. John Garhammerに師事し、S&Cコーチとして経験と知識を積む。

日米両国で様々なレベルのアスリート指導経験があり、現在は仙台大学において、

日本においては稀有な大学レベルでのS&Cプログラムを主催・運営している。

――――:

本日の方はですね、以前インナーマッスルについて解説をした動画を見て、色々ですね、その方自身、調べて、

「日本で言われていることはすごい勘違いされてるな」と思われたそうです。

実際その…海外、欧米の科学者の方ですとか、サッカー選手でいうと、ロナウド…クリスチーナ・ロナウド選手とかがですね、

「アウターマッスルを鍛えれば、体幹トレーニングとかインナーマッスル(のトレーニング)はいらない」って言っているっていうのをご自身で調べて、

その辺りですね、より詳しくですね、お聞きしたいということで、本日ご質問いただいてますので、その辺りよろしくお願いします。

北島達也:

はい、お願いします。

まず、まあ(以前の動画と)多少重複することになるんですけれども、日本では本当、インナーマッスルっていうのは全く勘違いというか、

嘘が流れてますね。

そもそもインナーマッスルに力はないです。

まず、インナーマッスルで体型が変わることもないですし、力が増えることもないです。持久力が増えることもないです。

「じゃあ、インナーマッスルは何か?」って話なんですけども、インターインナーマッスルは「限りなく靭帯に近い筋肉」です。

靭帯、腱とか、こういう腱ですね、筋(スジ)に近い。

じゃあ、「筋に近い」というか、「ほぼ筋、靭帯」なんですけど、何で「筋肉」なのかっていう。

「じゃあ、インナーマッスルなんていらなくて、靭帯だけでいいだろ」って話になりますよね。

本日の方はですね、以前インナーマッスルについて解説をした動画を見て、色々ですね、その方自身、調べて、

「日本で言われていることはすごい勘違いされてるな」と思われたそうです。

実際その…海外、欧米の科学者の方ですとか、サッカー選手でいうと、ロナウド…クリスチーナ・ロナウド選手とかがですね、

「アウターマッスルを鍛えれば、体幹トレーニングとかインナーマッスル(のトレーニング)はいらない」って言っているっていうのをご自身で調べて、

その辺りですね、より詳しくですね、お聞きしたいということで、本日ご質問いただいてますので、その辺りよろしくお願いします。

北島達也:

はい、お願いします。

まず、まあ(以前の動画と)多少重複することになるんですけれども、日本では本当、インナーマッスルっていうのは全く勘違いというか、

嘘が流れてますね。

そもそもインナーマッスルに力はないです。

まず、インナーマッスルで体型が変わることもないですし、力が増えることもないです。持久力が増えることもないです。

「じゃあ、インナーマッスルは何か?」って話なんですけども、インターインナーマッスルは「限りなく靭帯に近い筋肉」です。

靭帯、腱とか、こういう腱ですね、筋(スジ)に近い。

じゃあ、「筋に近い」というか、「ほぼ筋、靭帯」なんですけど、何で「筋肉」なのかっていう。

「じゃあ、インナーマッスルなんていらなくて、靭帯だけでいいだろ」って話になりますよね。

でも何で、そこにインナーマッスルってものが必要かって言うと、例えば、肩関節と股関節っていうのは、ソケット状に入ってますよね。

これが極度に外部からのストレスがかかった時に、靭帯に負担がかかって、靭帯が切れるくらいの負担かかると、靭帯は実はかなり強いので、

靭帯より先に骨折してしまうんですよね。靭帯が切れるよりも骨折してしまうんです。

で、これは、野生で骨折っていうことは、死に直結する重大な怪我なわけですよね。

今でこそ、接骨院とか整形外科で治せますけど、野生の動物が骨折したらお終いっていう。

それこそ競走馬なんか、骨折したらもう復帰できなかったりしますよね。

そのぐらい、野生で骨折ってのは恐ろしいことなので、このソケット状になってる(関節の)靭帯が外れそうになるぐらいまで負荷がかかった時に、

靭帯だけじゃなくて、一箇所か二箇所…数箇所、筋肉で出来ていて、力をリリースして脱臼する働きをするところなんですよ。

その、要は「逃げ場」ですよね。脱臼させるための逃げ場が筋肉で出来ていて、ある程度の力が加わると「ビヨーン」って伸びちゃうんですよね、

力に耐えられなくなって。

ですから、「骨折を防いで脱臼させるための筋肉」が「インナーマッスル」なんです。

ですから、筋肉なんですけども、属性としては靭帯って考えた方がいいくらいですよね。

ただ、脱臼させるために一部が弱くなってるっていうことなんですよ。

これが極度に外部からのストレスがかかった時に、靭帯に負担がかかって、靭帯が切れるくらいの負担かかると、靭帯は実はかなり強いので、

靭帯より先に骨折してしまうんですよね。靭帯が切れるよりも骨折してしまうんです。

で、これは、野生で骨折っていうことは、死に直結する重大な怪我なわけですよね。

今でこそ、接骨院とか整形外科で治せますけど、野生の動物が骨折したらお終いっていう。

それこそ競走馬なんか、骨折したらもう復帰できなかったりしますよね。

そのぐらい、野生で骨折ってのは恐ろしいことなので、このソケット状になってる(関節の)靭帯が外れそうになるぐらいまで負荷がかかった時に、

靭帯だけじゃなくて、一箇所か二箇所…数箇所、筋肉で出来ていて、力をリリースして脱臼する働きをするところなんですよ。

その、要は「逃げ場」ですよね。脱臼させるための逃げ場が筋肉で出来ていて、ある程度の力が加わると「ビヨーン」って伸びちゃうんですよね、

力に耐えられなくなって。

ですから、「骨折を防いで脱臼させるための筋肉」が「インナーマッスル」なんです。

ですから、筋肉なんですけども、属性としては靭帯って考えた方がいいくらいですよね。

ただ、脱臼させるために一部が弱くなってるっていうことなんですよ。

で、もう20年ぐらい前に…もっと前かな? かなり前にですね、もう90年代ぐらいにですね…80年代かもしれないですね、

ちょっと年代は忘れちゃいましたけど、アメリカの方の科学者がですね、「結局、スポーツ選手が怪我をする原因は、

アウターマッスルに対してインナーマッスルが弱いから、関節を痛めやすいんじゃないか?」っていうことで、

「インナーマッスルのワークアウト」っていうのをちょっと考えたんですね。推奨し始めたんですよ。

で、どういうものかっていうと、こういう軽いもので関節を、肩関節を軽~く、本当に何百キロも持ち上げる選手が、1キロ2キロで

こういう動きをするっていうのが「インナーマッスルのワークアウト」って言われて、それをやって、ある程度、ほぐしたりとか、

(インナーの)筋肉が強くなれば怪我しづらくなるだろう…ということで、90年代初頭とか80年代終わりぐらいに流行ったんですね、

「インナーマッスル・ワークアウト」っていうのが。

そこから10年20年経って、結局、出た答えが「インナーマッスルのワークアウトをしても、怪我の発生率は全く変わらなかった」

ということで、やっぱり、靭帯をリリースさせるために、関節を脱臼させて骨折を防ぐためにインナーマッスルは出来ているので、

「アウターマッスルに応じて、それ相応の強さになってくんじゃないか」ってのが今の多くの見解なんですよね。

ちょっと年代は忘れちゃいましたけど、アメリカの方の科学者がですね、「結局、スポーツ選手が怪我をする原因は、

アウターマッスルに対してインナーマッスルが弱いから、関節を痛めやすいんじゃないか?」っていうことで、

「インナーマッスルのワークアウト」っていうのをちょっと考えたんですね。推奨し始めたんですよ。

で、どういうものかっていうと、こういう軽いもので関節を、肩関節を軽~く、本当に何百キロも持ち上げる選手が、1キロ2キロで

こういう動きをするっていうのが「インナーマッスルのワークアウト」って言われて、それをやって、ある程度、ほぐしたりとか、

(インナーの)筋肉が強くなれば怪我しづらくなるだろう…ということで、90年代初頭とか80年代終わりぐらいに流行ったんですね、

「インナーマッスル・ワークアウト」っていうのが。

そこから10年20年経って、結局、出た答えが「インナーマッスルのワークアウトをしても、怪我の発生率は全く変わらなかった」

ということで、やっぱり、靭帯をリリースさせるために、関節を脱臼させて骨折を防ぐためにインナーマッスルは出来ているので、

「アウターマッスルに応じて、それ相応の強さになってくんじゃないか」ってのが今の多くの見解なんですよね。

▲ページ最上部

ログサイズ:110 KB 有効レス数:72 削除レス数:6

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

健康と病気掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:インナーマッスルて何やねん